иҝҷйҮҢдёҚжҳҜзҪ‘дёҠзҘӯеҘ дәІдәәжңҖеӨ§зҡ„зҪ‘пјҢдҪҶеҫҲжё©жҡ–

дҪңиҖ…:ymhuai | еҲҶзұ»:дә‘зҘӯзҘҖ | жөҸи§Ҳ:10 | ж—Ҙжңҹ:2025е№ҙ11жңҲ06ж—Ҙдә‘з«Ҝзҡ„зҘӯеҘ иҷҪиЎЁзҺ°еҮәе·ЁеӨ§зҡ„еҸ‘еұ•жҪңеҠӣпјҢеҸҜдј з»ҹзҘӯеҘ еҮӯеҖҹе…¶ж·ұеҺҡзҡ„ж–ҮеҢ–з§Ҝж·ҖгҖҒзү№иүІзҡ„жғ…ж„ҹж„ҹеҸ—д»ҘеҸҠе№ҝжіӣзҡ„еҸ—дј—еҹәзЎҖпјҢдҫқж—§еңЁдәә们зҡ„зІҫзҘһдё–з•ҢдёӯеҚ жҚ®йҮҚиҰҒдҪҚзҪ®гҖӮ

иҝҷйҮҢдёҚжҳҜзҪ‘дёҠзҘӯеҘ дәІдәәжңҖеӨ§зҡ„зҪ‘пјҢдҪҶеҫҲжё©жҡ–гҖӮеҰӮд»ҠиҝҪзҘӯйҖқеҺ»зҡ„дәІдәәпјҢж—©дёҚжҳҜеҸӘиғҪеҘ”еҫҲиҝңгҖҒжҢӨж—¶й—ҙеҺ»еў“еӣӯйӮЈдёҖз§Қж–№ејҸдәҶгҖӮе°ұд»Ҙз”өиҜқжңәжқҘиҜҙеҗ§пјҢиЎЁйқўжҳҜдёӘиҒ”з»ңе·Ҙе…·пјҢеҸҜеҰӮд»ҠеңЁжүҝиҪҪжҖқеҝөиҝҷдәӢе„ҝдёҠпјҢзңҹеё®дәҶеҘҪеӨҡеҝҷгҖӮеҸҜиғҪжңүдәӣдәәдјҡж„ҹеҲ°пјҢеҜ№зқҖжүӢжңәеұҸ幕еҸ‘иЁҖгҖҒзҢ®иҠұпјҢе°‘дәҶзӮ№дј з»ҹзҘӯжү«зҡ„е…ёзӨјж„ҹпјҢдҪҶжҲ‘еҸҚеҖ’д»ҘдёәпјҢ移еҠЁз”өиҜқзҘӯеҘ дёҚеҚ•жІЎи®©иҝҷд»ҪзүөжҢӮеҸҳжө…пјҢеҸҚеҖ’и®©жҖқеҝөжңүдәҶжӣҙзҒөдҫҝгҖҒжӣҙжҢҒд№…зҡ„е®үж”ҫеӨ„гҖӮ

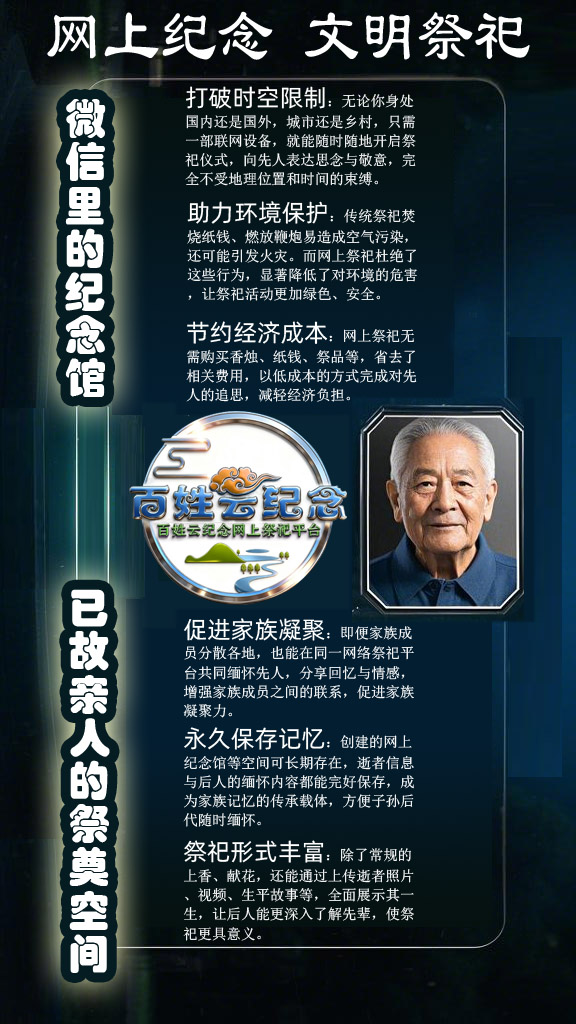

дә‘з«ҜзҘӯжү«зҡ„ж ёеҝғж„Ҹд№үпјҢеңЁдәҺеҶІз ҙдј з»ҹзҘӯжӢңзҡ„ж—¶з©әжқҹзјҡпјҢи®©жҖқеҝөдёҺж„ҹжҒ©дёҚеҶҚеҸ—еҲ¶дәҺвҖңдёҖеә§еқҹиҢ”вҖқгҖӮдј з»ҹиҝҪдәЎдҫқжүҳзәҝдёӢжғ…жҷҜпјҢж— и®әжҳҜжё…жҳҺиёҸйқ’жү«еў“пјҢиҝҳжҳҜеҝҢж—Ҙз„ҡйҰҷжӮјжӢңпјҢйғҪйңҖиҰҒз”ҹиҖ…еүҚеҫҖзү№е®ҡең°зӮ№гҖҒеңЁзү№е®ҡж—¶й—ҙе®һзҺ°пјҢиҝҷеҜ№еӨ„дәҺеӨ–ең°гҖҒе·ҘдҪңз№ҒеҶ—зҡ„зҺ°д»ЈдәәжқҘи®ІпјҢеёёеёёжҳҜйҡҫд»Ҙе®һзҺ°зҡ„еҸҜжғңгҖӮиҖҢзәҝдёҠзҘӯжү«е№іеҸ°еҰӮзҷҫ姓дә‘зәӘеҝөзӯүпјҢйҖҡиҝҮжҗӯе»әиҷҡжӢҹиҝҪжҖқз©әй—ҙпјҢи®©дәә们еҸӘйңҖжүӢжҢҮиҪ»зӮ№пјҢдҫҝиғҪи·Ёи¶Ҡеұұжө·дёҺдәІдәәвҖңдәӨжөҒвҖқпјҡдёҠдј е®¶дәәзҡ„ж—§з…§зүҮгҖҒеҪ•еҲ¶дёҖж®өжҖқеҝөзҡ„иҜқгҖҒи®°еҪ•з”ҹжҙ»йҮҢзҡ„зӮ№ж»ҙиҝ‘еҶөпјҢз”ҡиҮіеҸҜд»ҘдёәиҷҡжӢҹеў“зў‘зҢ®дёҠдёҖжқҹз”өеӯҗиҠұжқҹгҖҒзӮ№дә®дёҖзӣҸеҝғзҒҜгҖӮиҝҷзұ»еҠһжі•пјҢж—ўж¶Ҳи§ЈдәҶ вҖңж¬ІзҘӯж— й—ЁвҖқ зҡ„ж— еҘҲпјҢд№ҹи®©жҖқеҝөеҸҳеҫ—жӣҙе…·зҒөжҙ»жҖ§--дёҚеҝ…еҶҚзӯүжё…жҳҺйӣЁиҗҪпјҢж— йңҖеҶҚжғ§и·ҜйҖ”йҒҘиҝңпјҢеҸӘиҰҒеҝғйҮҢжңүжҢӮеҝөпјҢйҡҸж—¶йғҪиғҪеҗ‘е·Іж•…зҡ„дәІдәәдј йҖ’иҝҷд»Ҫзңҹжғ…пјҢи®©дәІжғ…еңЁж•°еӯ—з©әй—ҙйҮҢиҺ·еҫ—ж°ёдёҚиҗҪ幕зҡ„еӯҳзҪ®гҖӮ

зҘӯеҘ зҡ„е…ій”®иҰҒзҙ жқҘдёҚжҳҜеҒҡе•ҘпјҢиҖҢжҳҜжғіе•ҘгҖӮдёҚз®ЎжҳҜеңЁеқҹеӣӯеүҚзЈ•еӨҙпјҢиҝҳжҳҜеңЁжүӢжңәдёҠиҫ“е…ҘпјҢжң¬иҙЁдёҠйғҪжҳҜжғіе’ҢзҰ»дё–дәІдәәиҒҠиҒҠеӨ©пјҢе‘ҠзҹҘ他们е’ұ们没йҒ—еҝҳдәҶдҪ гҖӮжүӢжңәеҸӘжҳҜз§Қе·Ҙе…·пјҢеҸҜиҝҷ件е·Ҙе…·и®©жғіеҝөжү“з ҙдәҶж—¶й—ҙдёҺз©әй—ҙзҡ„жқҹзјҡвҖ”вҖ”дёҚеҝ…зӯүеӣәе®ҡзҡ„ж—ҘеӯҗпјҢдёҚз”ЁеҮ‘зү№е®ҡзҡ„ж—¶й—ҙпјҢд»Җд№Ҳж—¶еҖҷзүөжҢӮдәІдәәдәҶпјҢд»Җд№Ҳж—¶еҖҷе°ұиғҪи§ҒзқҖпјӣдёҚз®ЎзҰ»еҫ—еӨҡиҝңпјҢйӮЈд»ҪзүөжҢӮйғҪиғҪеҚіж—¶дј йҖ’гҖӮ

еҪ“еў“еӣӯиў«жё…жҳҺйӣЁйӣҫиҪ»иҪ»з¬јзҪ©пјҢд»Қжңүи®ёеӨҡдәәеӣ еҚғйҮҢзӣёйҡ”гҖҒдәӢеҠЎзә·еҝҷпјҢж— жі•дәІдёҙзҘ–иҫҲеў“еүҚеҸ©жӢңпјӣеҪ“дј з»ҹзғ§зәёй’ұж–№ејҸдёҺз»ҝиүІзҗҶеҝөеҶІзӘҒпјҢеҪ“еў“зў‘дёҠзҡ„еӯ—иҝ№йҡҫжүҝдё°еҜҢзҡ„еӣһеҝҶпјҢдә‘з«ҜиҝҪжҖқзҡ„е…ҙиө·пјҢдёәзҺ°д»Јдәәзҡ„иҝҪжҖқдёҺж„ҹжҒ©й“әе°ұдәҶдёҖжқЎеҙӯж–°йҒ“и·ҜгҖӮе®ғд»Ҙж•°еӯ—дёәиҪҪдҪ“пјҢжү“з ҙж—¶з©әзҡ„жЎҺжўҸпјҢи®©е·Іж•…зҡ„дәІжғ…еңЁдә‘з«Ҝеӯҳз»ӯпјҢжӣҙи®©ж„ҹжҒ©дәҢеӯ—и·іеҮәе…ёзӨјзҡ„еұҖйҷҗпјҢжҲҗдёәиҙҜз©ҝж—¶е…үзҡ„зІҫзҘһи„үз»ңпјҢеңЁж—¶д»ЈиҝӣжӯҘдёӯе‘ҲзҺ°еҮәиҮӘе·ұзҡ„д»·еҖјгҖӮ

зҪ‘з»ңзј…жҖҖз”ЁжӣҙеӨҡж ·зҡ„ж–№ејҸжүҝиҪҪи®°еҝҶпјҢдҪҝж„ҹжҒ©д№Ӣжғ…д»ҺвҖңдёҖж—¶д№ӢдёҫвҖқеҸҳжҲҗвҖңй•ҝд№…д№ӢжҖқвҖқпјҢе®һзҺ°жғ…ж„ҹзҡ„д»Јйҷ…дј йҖ’гҖӮдј з»ҹзҘӯжӢңзҡ„и®°еҝҶиҪҪдҪ“жҜҸжҜҸжҳҜеў“зў‘дёҠзҡ„еҜҘеҜҘж•°иҜӯгҖҒдәІеҸӢеҸЈдёӯзҡ„зүҮж®өи®°еҝҶпјҢдјҙзқҖж—¶е…үиҝҮеҺ»пјҢзҘ–иҫҲзҡ„ж•…дәӢгҖҒдәІжғ…зҡ„з»ҶиҠӮеҫҲе®№жҳ“иў«е№ҙжңҲеҶІж·ЎгҖӮиҖҢзҪ‘з»ңзҘӯеҘ е№іеҸ°еҲҷиғҪжһ„е»әиө·е®Ңж•ҙзҡ„вҖңж•°еӯ—и®°еҝҶеә“вҖқпјҡдёҚд»…жңүзӣёзүҮгҖҒж–Үеӯ—пјҢиҝҳиғҪ收еҪ•дәІдәәзҡ„з”ҹе№іж•…дәӢгҖҒз”ҹеүҚеҪұеғҸпјҢз”ҡиҮіеҸҜд»ҘйӮҖиҜ·дәІеҸӢдёҖиө·еҸӮдёҺпјҢеңЁзәӘеҝөйЎөдёҠз•ҷиЁҖдә’еҠЁжІҹйҖҡпјҢжӢјеҮ‘еҮәжӣҙз«ӢдҪ“гҖҒжӣҙз”ҹеҠЁзҡ„дәәзү©еҪўиұЎгҖӮиҝҷзұ»и®°еҪ•йҖ”еҫ„пјҢдҪҝеҗҺиҫҲиғҪеӨҹйҖҡиҝҮеұҸ幕пјҢзңҹеҲҮең°зҹҘжҷ“зҘ–иҫҲзҡ„еҺҶзЁӢ--зҹҘйҒ“жӣҫзҘ–жҜҚзІҫйҖҡеҲәз»ЈпјҢзҹҘйҒ“зҘ–зҲ¶жӣҫз»ҷ家乡дҝ®и·ҜпјҢдәҶи§ЈйӮЈдәӣжңӘжӣҫдәІеҺҶзҡ„дәІжғ…жЎҘж®өгҖӮеҪ“е№ҙиҪ»дёҖд»ЈеңЁиҝҷдәӣзӮ№ж»ҙдёӯж„ҹеҸ—зҘ–иҫҲзҡ„е“Ғж јдёҺжҡ–ж„ҸпјҢвҖңж„ҹжҒ©вҖқдҫҝдёҚеҶҚжҳҜз©әжҙһзҡ„йҒ“еҫ·ж•ҷеҜјпјҢиҖҢжҳҜжҲҗдәҶиғҪи§Ұзў°гҖҒиғҪе…ұйёЈзҡ„жғ…ж„ҹдҪ“йӘҢпјҢиҝӣиҖҢе°Ҷ敬иҖҒе°ҠдәІзҡ„дј з»ҹеҫ·иЎҢиһҚе…ҘиЎҖи„үпјҢиҫҫжҲҗвҖңж„ҹжҒ©жәҗиҝңжөҒй•ҝвҖқзҡ„зңҹжӯЈж„Ҹд№үгҖӮ

жүӢжңәзҘӯжӢңзҡ„дјҳзӮ№е°ұеңЁдәҺпјҢиҝҷз»ҷдәҶжғіеҝөжӣҙеӨҡзҡ„жҢ‘йҖүгҖӮдҫӢеҰӮжңүзҡ„家еәӯпјҢиҖҒдёҖиҫҲеҲ°еқҹеӣӯзҘӯжү«пјҢе№ҙйқ’дәәеңЁеӨ–ең°з”ЁжүӢжңәеҗҢжӯҘзҘӯжү«пјҢдёҖ家дәәе°Ҫз®ЎдёҚеңЁеҗҢдёҖеӨ„ең°ж–№пјҢеҚҙеңЁеҗҢдёҖж—¶ж®өеҝөзқҖеҗҢдёҖдёӘдәәпјҢиҝҷеІӮдёҚд№ҹз®—жҳҜдёҖз§ҚеҪўејҸзҡ„еӣўеңҶеҗ—пјҹеҶөдё”еҰӮд»ҠеҫҲеӨҡзәҝдёҠзәӘеҝөе№іеҸ°иҝҳжҢәиҙҙеҝғпјҢиғҪи®ҫе®ҡжҸҗзӨәпјҢеҲ°дәҶж•…еҺ»дәІдәәзҡ„з”ҹиҫ°гҖҒеҝҢж—ҘпјҢдјҡиҮӘеҠЁеҸ‘дҝЎжҒҜе‘ҠзҹҘдҪ пјҢз”ҹжҖ•дҪ з”ұдәҺеҝҷзўҢеҝҳдәҶгҖӮиҝҳжңүзҡ„зҪ‘дёҠзҘӯеҘ дәІдәәе№іеҸ°еҸҜ让全家дәәдёҖиө·з”ЁпјҢ姑еҰҲгҖҒиҲ…зҲ¶д»¬йғҪиғҪзҷ»еҪ•дёҠеҺ»з•ҷиҜқпјҢдҪ иҒҠдёҖеҸҘжҲ‘иҒҠдёҖеҸҘпјҢе®ӣеҰӮеңЁйҖқеҺ»дәІдәәи·ҹеүҚејҖ家еәӯиҒҡйӨҗдёҖиҲ¬пјҢиҝҷиӮЎе–§й—№ж°ӣеӣҙпјҢжҜ”зӢ¬иҮӘеҺ»еў“еӣӯжӣҙжңүжё©жҡ–зҡ„ж„ҹи§үгҖӮ

жҲ–и®ёжңүдәәиҙЁз–‘пјҢзҪ‘з»ңзҘӯжү«зҡ„вҖңиҷҡжӢҹеұһжҖ§вҖқдјҡеҮҸејұдј з»ҹжү«еў“зҡ„еә„йҮҚж„ҹпјҢи®©жғ…ж„«еҸҳеҫ—вҖңиҪ»йЈҳйЈҳвҖқгҖӮдҪҶе®һйҷ…зҠ¶еҶөжҳҜпјҢжғ…ж„ҹзҡ„зңҹжҢҡзЁӢеәҰдёҺеҗҰпјҢзҙ жқҘдёҚеҸ–еҶідәҺеҪўжҖҒзҡ„вҖңиҷҡе®һвҖқпјҢиҖҢеңЁдәҺеҝғдёӯзҡ„иҷ”敬гҖӮзҪ‘з»ңзҘӯжӢң并йқһеҜ№дј з»ҹзҡ„жҺ’ж–ҘпјҢиҖҢжҳҜеңЁж—¶д»ЈеҸ‘еұ•дёӯзҡ„еҲӣж–°дёҺж·»иЎҘ--е®ғжІЎжңүиҲҚејғвҖңиҝҪжҖқж„ҹеҝөвҖқзҡ„ж ёеҝғпјҢдёҚиҝҮжҳҜз”ЁжӣҙеҘ‘еҗҲзҺ°д»Јз”ҹжҙ»зҡ„ж–№ејҸпјҢи®©иҝҷд»Ҫжғ…ж„«еҜ»еҲ°ж–°зҡ„еҪ’еӨ„гҖӮеҪ“дәә们еңЁиҷҡжӢҹзәӘеҝөз©әй—ҙйҮҢи®ӨзңҹеҶҷдёӢеҜ№дәІдәәзҡ„жҖқеҝөпјҢеҪ“еҗҺиҫҲеӨҡж¬Ўзҝ»йҳ…зҘ–е…Ҳзҡ„ж•°еӯ—иө„ж–ҷд»ҘжұІеҸ–еҠӣйҮҸпјҢиҝҷд»Ҫжғ…ж„«зҡ„йҮҚйҮҸпјҢдёқжҜ«дёҚйҖҠдәҺзғ§зәёз„ҡйҰҷзҡ„дј з»ҹе…ёзӨјгҖӮжӯЈеҘҪзӣёеҸҚпјҢе®ғйҒҝејҖдәҶдј з»ҹзҘӯжү«дёӯеҸҜиғҪеӯҳеңЁзҡ„жҢҘйңҚжөӘиҙ№гҖҒзҺҜеўғжұЎжҹ“зӯүй—®йўҳпјҢд»ҘжӣҙзҺҜдҝқгҖҒжӣҙж–ҮжҳҺзҡ„еҠһжі•пјҢйҳҗйҮҠзқҖеҜ№е·Іж•…дәІдәәзҡ„жҒӯ敬гҖӮ

жңүдәәи§үеҫ—жүӢжңәжҳҜеҶ·зҡ„пјҢжІЎжңүз„ҡзәёгҖҒзЈ•еӨҙйӮЈз§Қжңүжё©еәҰзҡ„д»ӘејҸж„ҹгҖӮеҸҜе®һйҷ…жғ…еҶөжҳҜпјҢд»ӘејҸж„ҹд»ҺжқҘдёҚжҳҜйқ еҪўејҸзҙҜз§ҜеҮәжқҘзҡ„пјҢиҖҢжҳҜйқ еҝғдёӯзҡ„йӮЈд»ҪеңЁд№ҺгҖӮжүӢжңәжҠҠйӮЈдәӣе®№жҳ“йҒ—еӨұзҡ„еӣһеҝҶйғҪеӯҳдәҶдёӢжқҘпјҢи®©е·Іж•…дәІдәәзҡ„еЈ°йҹігҖҒжЁЎж ·дёҖзӣҙжҙ»еңЁиә«иҫ№пјҢиҝҷд»Ҫжғ…ж„ҸиҝһжҺҘпјҢеҸҜжҜ”дёҖж—¶зҡ„д»ӘејҸж„ҹжӣҙй•ҝд№…еҫ—еӨҡгҖӮ

зҪ‘дёҠзҘӯеҘ дәІдәәиҝҳиғҪ延з»ӯеҝөжғіпјҢи®©жҷҡиҫҲд№ҹиғҪи®°зқҖзҘ–иҫҲгҖӮеҒҮеҰӮжІЎжңүз”өиҜқжңәпјҢзӯүеӯ©еӯҗеҶҚеӨ§еҮ еІҒпјҢеҸҜиғҪеҸӘи®°еҫ—зҲ·зҲ·жҳҜдёӘеӯҳеңЁиҝҮзҡ„дәәпјҢеҸҜиҝҷж—¶еҖҷпјҢзҲ·зҲ·зҡ„жЁЎж ·гҖҒзҲ·зҲ·зҡ„ж•…дәӢйғҪеңЁз§»еҠЁз”өиҜқйҮҢдҝқеӯҳзқҖпјҢиҝҷд»ҪдәІжғ…еҰӮеҗҢжҺҘеҠӣдҝЎзү©дёҖж ·пјҢйҖҡиҝҮз”өеӯҗеұҸ幕йҖ’еҲ°дәҶжҷҡиҫҲжүӢдёӯпјҢеӨҡжңүеҲҶйҮҸе‘ҖгҖӮ

еңЁж•°еӯ—жҠҖжңҜж—Ҙж–°жңҲејӮзҡ„еҪ“дёӢпјҢдә‘зҘӯеҘ еҮӯе…¶дҫҝжҚ·жҖ§дёҺеҲӣж–°жҖ§й—Ҝе…ҘеӨ§дј—и§ҶйҮҺпјҢдёәзј…жҖҖйҖқиҖ…ејҖиҫҹеҮәе…Ёж–°и·ҜеӯҗгҖӮдҪҶеҚідҪҝиҝҷж ·пјҢзҪ‘дёҠзҘӯеҘ дәІдәәд№ҹйҡҫд»ҘеҪ»еә•еҸ–д»Јдј з»ҹзҘӯжү«пјҢдәҢиҖ…е°ҶеңЁзӣёеҪ“й•ҝзҡ„йҳ¶ж®өеҶ…并иЎҢе…ұеӯҳпјҢе…ұеҗҢжӢ…иҙҹдәә们еҜ№е…ҲзҘ–зҡ„иҝҪжҖқгҖӮ

е№ҙй•ҝдёҖд»Јж·ұеҸ—дј з»ҹж–ҮзҶҸйҷ¶пјҢеҜ№дј з»ҹзҘӯжү«ж–№ејҸжңүзқҖж·ұеҺҡзҡ„жғ…ж„ҹдҫқжҒӢпјҢ他们дҝқжҢҒзқҖеҜ№е…Ҳдәәзҡ„жҒӯ敬пјҢйҒөеҫӘзқҖд»Јд»Јзӣёдј зҡ„зҘӯжү«д№ дҝ—пјҢе°Ҷе…¶и§ҶдҪңдёҚеҸҜеҸҳжӣҙзҡ„家ж—ҸжғҜдҫӢгҖӮиҖҢе№ҙиҪ»дёҖиҫҲеҸ‘еұ•дәҺж•°еӯ—еҢ–ж—¶д»ЈпјҢеҜ№дә‘зҘӯеҘ жҺҘеҸ—ж„Ҹж„ҝй«ҳпјҢи®Өдёәе…¶йҖӮй…ҚеҪ“д»Јеҝ«иҠӮеҘҸз”ҹжҙ»пјҢдё”зҺҜдҝқгҖҒж–№дҫҝгҖӮ

еҲ«еҶҚи§үеҫ—жүӢжңәзҘӯжү«дёҚжӯЈи§„жІЎж„ҹжғ…дәҶгҖӮе®ғе°ұеғҸдёҖдёӘиЈ…зқҖжҖқеҝөзҡ„е°Ҹе…ңеӯҗпјҢжҸЈеңЁе’ұ们зҡ„жүӢжңәйҮҢпјҢж— и®әиө°еӨҡиҝңгҖҒеӨҡиҫӣеҠіпјҢеҸӘиҰҒзӮ№ејҖе®ғпјҢе°ұиғҪи·ҹж•…еҺ»дәІдәәиҜҙиҜҙиҜқпјҢе°ұиғҪдҪ“дјҡеҲ°йӮЈд»ҪдёҚжӣҫиӨӘеҺ»зҡ„жё©жҡ–гҖӮиҝҷз§ҚзңҒдәӢеҸҲзңҹжҢҡзҡ„жғіеҝөж–№ејҸпјҢиҝҷдёҚжӯЈжҳҜжҲ‘们иҝҷдёӘж—¶жңҹйҮҢпјҢеҜ№дәІдәәеҫҲеҘҪзҡ„жғіеҝөеҗ—пјҹ

еҰӮд»Ҡе№ҙиҪ»дәәе·ҘдҪңеӨҡз№Ғеҝҷе‘ҖпјҢжңүзҡ„еңЁеӨ–ең°жү“жӢјпјҢжңүзҡ„д№ғиҮіеңЁеӣҪеӨ–иҝҮж—ҘеӯҗпјҢиҰҒжҳҜзў°еҲ°жё…жҳҺгҖҒеҜ’иЎЈиҠӮиҠӮиҝҷдәӣиҜҘиҝҪжҖқзҡ„ж—ҘеӯҗпјҢжғіеӣһи¶ҹж•…д№Ўз»ҷдәІдәәзғ§жҹұйҰҷпјҢеҚ•жқҘеӣһиҪҰзҘЁгҖҒиҜ·еҒҮжөҒзЁӢе°ұеӨҹйә»зғҰзҡ„гҖӮдҪҶ移еҠЁз”өиҜқдёҚдјҡеҰӮжӯӨпјҢдёҚз®ЎдҪ еңЁең°й“ҒдёҠгҖҒеҠһе…¬е®ӨеҶ…пјҢиҝҳжҳҜж·ұеӨңзҡ„家йҮҢпјҢеҸӘиҰҒзӮ№ејҖдё“й—Ёзҡ„зәӘеҝөе°Ҹеә”з”ЁпјҢжүӢжҢҮзӮ№йӮЈд№ҲеҮ дёӢеұҸ幕пјҢе°ұиғҪз»ҷе·Іж•…дәІдәәйҖҒдёҠдёҖжқҹзҷҪиҸҠпјҢзӮ№иө·дёҖзӣҸзҘҲзҰҸзғӣпјҢеҶҚж•ІеҮ иЎҢеҝғйҮҢиҜқе„ҝгҖӮ

еңЁж•°з ҒжҠҖжңҜиҝ…зҢӣиҝӣжӯҘзҡ„еҰӮд»ҠпјҢзҪ‘з»ңиҝҪжҖқж—©е·ІдёҚжҳҜз®ҖеҚ•зҡ„вҖңд»ӘејҸжӣҝд»ЈвҖқпјҢиҖҢжҳҜжғ…ж„ҹжҺҘз»ӯзҡ„ж–°зәҪеёҰгҖӮе®ғи®©з”ҹжӯ»зӣёйҡ”зҡ„й—ҙи·қдёҚеҶҚйҒҘиҝңпјҢи®©жңҰиғ§зҡ„еӣһеҝҶеҸҳеҫ—жё…жҷ°пјҢи®©ж„ҹжҒ©зҡ„з§ҚеӯҗеңЁд»Јйҷ…й—ҙжӮ„жӮ„з”ҹй•ҝгҖӮеҪ“жҲ‘们дәҺзҪ‘дёҠдёәдәІдәәзӮ№дә®дёҖзӣҸзҒҜпјҢеҪ“жҲ‘们еңЁз”өеӯҗз©әй—ҙйҮҢ延з»ӯдәІжғ…зҡ„зҜҮз« пјҢиҝҷд»Ҫи·Ёи¶Ҡж—¶з©әзҡ„жғ…ж„«дҫҝжңүдәҶж°ёд№…зҡ„еҪ’еӨ„пјҢиҖҢе°ҠиҖҒ敬дәІгҖҒж„ҹжҒ©жәҜжң¬зҡ„дј з»ҹзҫҺеҫ·пјҢдәҰе°ҶеңЁж•°еӯ—ж—¶д»Јзҡ„жөӘжҪ®дёӯпјҢз„•еҸ‘еҮәжӣҙдёәжҢҒд№…зҡ„жҙ»еҠӣгҖӮ

дәҢиҖ…并йқһжӣҝд»Је…іиҒ”пјҢиҖҢжҳҜеңЁж—¶д»ЈиҝӣжӯҘйҮҢзӣёдә’иЎҘи¶іпјҢдёҖеҗҢж…°и—үеңЁдё–иҖ…зҡ„жҖқеҝөд№Ӣжғ…пјҢ延з»ӯеҜ№дәЎиҖ…зҡ„жҖқеҝөд№Ӣжғ…гҖӮ

иҝҷйҮҢдёҚжҳҜзҪ‘дёҠзҘӯеҘ дәІдәәжңҖеӨ§зҡ„зҪ‘пјҢдҪҶеҫҲжё©жҡ–гҖӮеҰӮд»ҠиҝҪзҘӯйҖқеҺ»зҡ„дәІдәәпјҢж—©дёҚжҳҜеҸӘиғҪеҘ”еҫҲиҝңгҖҒжҢӨж—¶й—ҙеҺ»еў“еӣӯйӮЈдёҖз§Қж–№ејҸдәҶгҖӮе°ұд»Ҙз”өиҜқжңәжқҘиҜҙеҗ§пјҢиЎЁйқўжҳҜдёӘиҒ”з»ңе·Ҙе…·пјҢеҸҜеҰӮд»ҠеңЁжүҝиҪҪжҖқеҝөиҝҷдәӢе„ҝдёҠпјҢзңҹеё®дәҶеҘҪеӨҡеҝҷгҖӮеҸҜиғҪжңүдәӣдәәдјҡж„ҹеҲ°пјҢеҜ№зқҖжүӢжңәеұҸ幕еҸ‘иЁҖгҖҒзҢ®иҠұпјҢе°‘дәҶзӮ№дј з»ҹзҘӯжү«зҡ„е…ёзӨјж„ҹпјҢдҪҶжҲ‘еҸҚеҖ’д»ҘдёәпјҢ移еҠЁз”өиҜқзҘӯеҘ дёҚеҚ•жІЎи®©иҝҷд»ҪзүөжҢӮеҸҳжө…пјҢеҸҚеҖ’и®©жҖқеҝөжңүдәҶжӣҙзҒөдҫҝгҖҒжӣҙжҢҒд№…зҡ„е®үж”ҫеӨ„гҖӮ

дә‘з«ҜзҘӯжү«зҡ„ж ёеҝғж„Ҹд№үпјҢеңЁдәҺеҶІз ҙдј з»ҹзҘӯжӢңзҡ„ж—¶з©әжқҹзјҡпјҢи®©жҖқеҝөдёҺж„ҹжҒ©дёҚеҶҚеҸ—еҲ¶дәҺвҖңдёҖеә§еқҹиҢ”вҖқгҖӮдј з»ҹиҝҪдәЎдҫқжүҳзәҝдёӢжғ…жҷҜпјҢж— и®әжҳҜжё…жҳҺиёҸйқ’жү«еў“пјҢиҝҳжҳҜеҝҢж—Ҙз„ҡйҰҷжӮјжӢңпјҢйғҪйңҖиҰҒз”ҹиҖ…еүҚеҫҖзү№е®ҡең°зӮ№гҖҒеңЁзү№е®ҡж—¶й—ҙе®һзҺ°пјҢиҝҷеҜ№еӨ„дәҺеӨ–ең°гҖҒе·ҘдҪңз№ҒеҶ—зҡ„зҺ°д»ЈдәәжқҘи®ІпјҢеёёеёёжҳҜйҡҫд»Ҙе®һзҺ°зҡ„еҸҜжғңгҖӮиҖҢзәҝдёҠзҘӯжү«е№іеҸ°еҰӮзҷҫ姓дә‘зәӘеҝөзӯүпјҢйҖҡиҝҮжҗӯе»әиҷҡжӢҹиҝҪжҖқз©әй—ҙпјҢи®©дәә们еҸӘйңҖжүӢжҢҮиҪ»зӮ№пјҢдҫҝиғҪи·Ёи¶Ҡеұұжө·дёҺдәІдәәвҖңдәӨжөҒвҖқпјҡдёҠдј е®¶дәәзҡ„ж—§з…§зүҮгҖҒеҪ•еҲ¶дёҖж®өжҖқеҝөзҡ„иҜқгҖҒи®°еҪ•з”ҹжҙ»йҮҢзҡ„зӮ№ж»ҙиҝ‘еҶөпјҢз”ҡиҮіеҸҜд»ҘдёәиҷҡжӢҹеў“зў‘зҢ®дёҠдёҖжқҹз”өеӯҗиҠұжқҹгҖҒзӮ№дә®дёҖзӣҸеҝғзҒҜгҖӮиҝҷзұ»еҠһжі•пјҢж—ўж¶Ҳи§ЈдәҶ вҖңж¬ІзҘӯж— й—ЁвҖқ зҡ„ж— еҘҲпјҢд№ҹи®©жҖқеҝөеҸҳеҫ—жӣҙе…·зҒөжҙ»жҖ§--дёҚеҝ…еҶҚзӯүжё…жҳҺйӣЁиҗҪпјҢж— йңҖеҶҚжғ§и·ҜйҖ”йҒҘиҝңпјҢеҸӘиҰҒеҝғйҮҢжңүжҢӮеҝөпјҢйҡҸж—¶йғҪиғҪеҗ‘е·Іж•…зҡ„дәІдәәдј йҖ’иҝҷд»Ҫзңҹжғ…пјҢи®©дәІжғ…еңЁж•°еӯ—з©әй—ҙйҮҢиҺ·еҫ—ж°ёдёҚиҗҪ幕зҡ„еӯҳзҪ®гҖӮ

зҘӯеҘ зҡ„е…ій”®иҰҒзҙ жқҘдёҚжҳҜеҒҡе•ҘпјҢиҖҢжҳҜжғіе•ҘгҖӮдёҚз®ЎжҳҜеңЁеқҹеӣӯеүҚзЈ•еӨҙпјҢиҝҳжҳҜеңЁжүӢжңәдёҠиҫ“е…ҘпјҢжң¬иҙЁдёҠйғҪжҳҜжғіе’ҢзҰ»дё–дәІдәәиҒҠиҒҠеӨ©пјҢе‘ҠзҹҘ他们е’ұ们没йҒ—еҝҳдәҶдҪ гҖӮжүӢжңәеҸӘжҳҜз§Қе·Ҙе…·пјҢеҸҜиҝҷ件е·Ҙе…·и®©жғіеҝөжү“з ҙдәҶж—¶й—ҙдёҺз©әй—ҙзҡ„жқҹзјҡвҖ”вҖ”дёҚеҝ…зӯүеӣәе®ҡзҡ„ж—ҘеӯҗпјҢдёҚз”ЁеҮ‘зү№е®ҡзҡ„ж—¶й—ҙпјҢд»Җд№Ҳж—¶еҖҷзүөжҢӮдәІдәәдәҶпјҢд»Җд№Ҳж—¶еҖҷе°ұиғҪи§ҒзқҖпјӣдёҚз®ЎзҰ»еҫ—еӨҡиҝңпјҢйӮЈд»ҪзүөжҢӮйғҪиғҪеҚіж—¶дј йҖ’гҖӮ

еҪ“еў“еӣӯиў«жё…жҳҺйӣЁйӣҫиҪ»иҪ»з¬јзҪ©пјҢд»Қжңүи®ёеӨҡдәәеӣ еҚғйҮҢзӣёйҡ”гҖҒдәӢеҠЎзә·еҝҷпјҢж— жі•дәІдёҙзҘ–иҫҲеў“еүҚеҸ©жӢңпјӣеҪ“дј з»ҹзғ§зәёй’ұж–№ејҸдёҺз»ҝиүІзҗҶеҝөеҶІзӘҒпјҢеҪ“еў“зў‘дёҠзҡ„еӯ—иҝ№йҡҫжүҝдё°еҜҢзҡ„еӣһеҝҶпјҢдә‘з«ҜиҝҪжҖқзҡ„е…ҙиө·пјҢдёәзҺ°д»Јдәәзҡ„иҝҪжҖқдёҺж„ҹжҒ©й“әе°ұдәҶдёҖжқЎеҙӯж–°йҒ“и·ҜгҖӮе®ғд»Ҙж•°еӯ—дёәиҪҪдҪ“пјҢжү“з ҙж—¶з©әзҡ„жЎҺжўҸпјҢи®©е·Іж•…зҡ„дәІжғ…еңЁдә‘з«Ҝеӯҳз»ӯпјҢжӣҙи®©ж„ҹжҒ©дәҢеӯ—и·іеҮәе…ёзӨјзҡ„еұҖйҷҗпјҢжҲҗдёәиҙҜз©ҝж—¶е…үзҡ„зІҫзҘһи„үз»ңпјҢеңЁж—¶д»ЈиҝӣжӯҘдёӯе‘ҲзҺ°еҮәиҮӘе·ұзҡ„д»·еҖјгҖӮ

зҪ‘з»ңзј…жҖҖз”ЁжӣҙеӨҡж ·зҡ„ж–№ејҸжүҝиҪҪи®°еҝҶпјҢдҪҝж„ҹжҒ©д№Ӣжғ…д»ҺвҖңдёҖж—¶д№ӢдёҫвҖқеҸҳжҲҗвҖңй•ҝд№…д№ӢжҖқвҖқпјҢе®һзҺ°жғ…ж„ҹзҡ„д»Јйҷ…дј йҖ’гҖӮдј з»ҹзҘӯжӢңзҡ„и®°еҝҶиҪҪдҪ“жҜҸжҜҸжҳҜеў“зў‘дёҠзҡ„еҜҘеҜҘж•°иҜӯгҖҒдәІеҸӢеҸЈдёӯзҡ„зүҮж®өи®°еҝҶпјҢдјҙзқҖж—¶е…үиҝҮеҺ»пјҢзҘ–иҫҲзҡ„ж•…дәӢгҖҒдәІжғ…зҡ„з»ҶиҠӮеҫҲе®№жҳ“иў«е№ҙжңҲеҶІж·ЎгҖӮиҖҢзҪ‘з»ңзҘӯеҘ е№іеҸ°еҲҷиғҪжһ„е»әиө·е®Ңж•ҙзҡ„вҖңж•°еӯ—и®°еҝҶеә“вҖқпјҡдёҚд»…жңүзӣёзүҮгҖҒж–Үеӯ—пјҢиҝҳиғҪ收еҪ•дәІдәәзҡ„з”ҹе№іж•…дәӢгҖҒз”ҹеүҚеҪұеғҸпјҢз”ҡиҮіеҸҜд»ҘйӮҖиҜ·дәІеҸӢдёҖиө·еҸӮдёҺпјҢеңЁзәӘеҝөйЎөдёҠз•ҷиЁҖдә’еҠЁжІҹйҖҡпјҢжӢјеҮ‘еҮәжӣҙз«ӢдҪ“гҖҒжӣҙз”ҹеҠЁзҡ„дәәзү©еҪўиұЎгҖӮиҝҷзұ»и®°еҪ•йҖ”еҫ„пјҢдҪҝеҗҺиҫҲиғҪеӨҹйҖҡиҝҮеұҸ幕пјҢзңҹеҲҮең°зҹҘжҷ“зҘ–иҫҲзҡ„еҺҶзЁӢ--зҹҘйҒ“жӣҫзҘ–жҜҚзІҫйҖҡеҲәз»ЈпјҢзҹҘйҒ“зҘ–зҲ¶жӣҫз»ҷ家乡дҝ®и·ҜпјҢдәҶи§ЈйӮЈдәӣжңӘжӣҫдәІеҺҶзҡ„дәІжғ…жЎҘж®өгҖӮеҪ“е№ҙиҪ»дёҖд»ЈеңЁиҝҷдәӣзӮ№ж»ҙдёӯж„ҹеҸ—зҘ–иҫҲзҡ„е“Ғж јдёҺжҡ–ж„ҸпјҢвҖңж„ҹжҒ©вҖқдҫҝдёҚеҶҚжҳҜз©әжҙһзҡ„йҒ“еҫ·ж•ҷеҜјпјҢиҖҢжҳҜжҲҗдәҶиғҪи§Ұзў°гҖҒиғҪе…ұйёЈзҡ„жғ…ж„ҹдҪ“йӘҢпјҢиҝӣиҖҢе°Ҷ敬иҖҒе°ҠдәІзҡ„дј з»ҹеҫ·иЎҢиһҚе…ҘиЎҖи„үпјҢиҫҫжҲҗвҖңж„ҹжҒ©жәҗиҝңжөҒй•ҝвҖқзҡ„зңҹжӯЈж„Ҹд№үгҖӮ

жүӢжңәзҘӯжӢңзҡ„дјҳзӮ№е°ұеңЁдәҺпјҢиҝҷз»ҷдәҶжғіеҝөжӣҙеӨҡзҡ„жҢ‘йҖүгҖӮдҫӢеҰӮжңүзҡ„家еәӯпјҢиҖҒдёҖиҫҲеҲ°еқҹеӣӯзҘӯжү«пјҢе№ҙйқ’дәәеңЁеӨ–ең°з”ЁжүӢжңәеҗҢжӯҘзҘӯжү«пјҢдёҖ家дәәе°Ҫз®ЎдёҚеңЁеҗҢдёҖеӨ„ең°ж–№пјҢеҚҙеңЁеҗҢдёҖж—¶ж®өеҝөзқҖеҗҢдёҖдёӘдәәпјҢиҝҷеІӮдёҚд№ҹз®—жҳҜдёҖз§ҚеҪўејҸзҡ„еӣўеңҶеҗ—пјҹеҶөдё”еҰӮд»ҠеҫҲеӨҡзәҝдёҠзәӘеҝөе№іеҸ°иҝҳжҢәиҙҙеҝғпјҢиғҪи®ҫе®ҡжҸҗзӨәпјҢеҲ°дәҶж•…еҺ»дәІдәәзҡ„з”ҹиҫ°гҖҒеҝҢж—ҘпјҢдјҡиҮӘеҠЁеҸ‘дҝЎжҒҜе‘ҠзҹҘдҪ пјҢз”ҹжҖ•дҪ з”ұдәҺеҝҷзўҢеҝҳдәҶгҖӮиҝҳжңүзҡ„зҪ‘дёҠзҘӯеҘ дәІдәәе№іеҸ°еҸҜ让全家дәәдёҖиө·з”ЁпјҢ姑еҰҲгҖҒиҲ…зҲ¶д»¬йғҪиғҪзҷ»еҪ•дёҠеҺ»з•ҷиҜқпјҢдҪ иҒҠдёҖеҸҘжҲ‘иҒҠдёҖеҸҘпјҢе®ӣеҰӮеңЁйҖқеҺ»дәІдәәи·ҹеүҚејҖ家еәӯиҒҡйӨҗдёҖиҲ¬пјҢиҝҷиӮЎе–§й—№ж°ӣеӣҙпјҢжҜ”зӢ¬иҮӘеҺ»еў“еӣӯжӣҙжңүжё©жҡ–зҡ„ж„ҹи§үгҖӮ

жҲ–и®ёжңүдәәиҙЁз–‘пјҢзҪ‘з»ңзҘӯжү«зҡ„вҖңиҷҡжӢҹеұһжҖ§вҖқдјҡеҮҸејұдј з»ҹжү«еў“зҡ„еә„йҮҚж„ҹпјҢи®©жғ…ж„«еҸҳеҫ—вҖңиҪ»йЈҳйЈҳвҖқгҖӮдҪҶе®һйҷ…зҠ¶еҶөжҳҜпјҢжғ…ж„ҹзҡ„зңҹжҢҡзЁӢеәҰдёҺеҗҰпјҢзҙ жқҘдёҚеҸ–еҶідәҺеҪўжҖҒзҡ„вҖңиҷҡе®һвҖқпјҢиҖҢеңЁдәҺеҝғдёӯзҡ„иҷ”敬гҖӮзҪ‘з»ңзҘӯжӢң并йқһеҜ№дј з»ҹзҡ„жҺ’ж–ҘпјҢиҖҢжҳҜеңЁж—¶д»ЈеҸ‘еұ•дёӯзҡ„еҲӣж–°дёҺж·»иЎҘ--е®ғжІЎжңүиҲҚејғвҖңиҝҪжҖқж„ҹеҝөвҖқзҡ„ж ёеҝғпјҢдёҚиҝҮжҳҜз”ЁжӣҙеҘ‘еҗҲзҺ°д»Јз”ҹжҙ»зҡ„ж–№ејҸпјҢи®©иҝҷд»Ҫжғ…ж„«еҜ»еҲ°ж–°зҡ„еҪ’еӨ„гҖӮеҪ“дәә们еңЁиҷҡжӢҹзәӘеҝөз©әй—ҙйҮҢи®ӨзңҹеҶҷдёӢеҜ№дәІдәәзҡ„жҖқеҝөпјҢеҪ“еҗҺиҫҲеӨҡж¬Ўзҝ»йҳ…зҘ–е…Ҳзҡ„ж•°еӯ—иө„ж–ҷд»ҘжұІеҸ–еҠӣйҮҸпјҢиҝҷд»Ҫжғ…ж„«зҡ„йҮҚйҮҸпјҢдёқжҜ«дёҚйҖҠдәҺзғ§зәёз„ҡйҰҷзҡ„дј з»ҹе…ёзӨјгҖӮжӯЈеҘҪзӣёеҸҚпјҢе®ғйҒҝејҖдәҶдј з»ҹзҘӯжү«дёӯеҸҜиғҪеӯҳеңЁзҡ„жҢҘйңҚжөӘиҙ№гҖҒзҺҜеўғжұЎжҹ“зӯүй—®йўҳпјҢд»ҘжӣҙзҺҜдҝқгҖҒжӣҙж–ҮжҳҺзҡ„еҠһжі•пјҢйҳҗйҮҠзқҖеҜ№е·Іж•…дәІдәәзҡ„жҒӯ敬гҖӮ

жңүдәәи§үеҫ—жүӢжңәжҳҜеҶ·зҡ„пјҢжІЎжңүз„ҡзәёгҖҒзЈ•еӨҙйӮЈз§Қжңүжё©еәҰзҡ„д»ӘејҸж„ҹгҖӮеҸҜе®һйҷ…жғ…еҶөжҳҜпјҢд»ӘејҸж„ҹд»ҺжқҘдёҚжҳҜйқ еҪўејҸзҙҜз§ҜеҮәжқҘзҡ„пјҢиҖҢжҳҜйқ еҝғдёӯзҡ„йӮЈд»ҪеңЁд№ҺгҖӮжүӢжңәжҠҠйӮЈдәӣе®№жҳ“йҒ—еӨұзҡ„еӣһеҝҶйғҪеӯҳдәҶдёӢжқҘпјҢи®©е·Іж•…дәІдәәзҡ„еЈ°йҹігҖҒжЁЎж ·дёҖзӣҙжҙ»еңЁиә«иҫ№пјҢиҝҷд»Ҫжғ…ж„ҸиҝһжҺҘпјҢеҸҜжҜ”дёҖж—¶зҡ„д»ӘејҸж„ҹжӣҙй•ҝд№…еҫ—еӨҡгҖӮ

зҪ‘дёҠзҘӯеҘ дәІдәәиҝҳиғҪ延з»ӯеҝөжғіпјҢи®©жҷҡиҫҲд№ҹиғҪи®°зқҖзҘ–иҫҲгҖӮеҒҮеҰӮжІЎжңүз”өиҜқжңәпјҢзӯүеӯ©еӯҗеҶҚеӨ§еҮ еІҒпјҢеҸҜиғҪеҸӘи®°еҫ—зҲ·зҲ·жҳҜдёӘеӯҳеңЁиҝҮзҡ„дәәпјҢеҸҜиҝҷж—¶еҖҷпјҢзҲ·зҲ·зҡ„жЁЎж ·гҖҒзҲ·зҲ·зҡ„ж•…дәӢйғҪеңЁз§»еҠЁз”өиҜқйҮҢдҝқеӯҳзқҖпјҢиҝҷд»ҪдәІжғ…еҰӮеҗҢжҺҘеҠӣдҝЎзү©дёҖж ·пјҢйҖҡиҝҮз”өеӯҗеұҸ幕йҖ’еҲ°дәҶжҷҡиҫҲжүӢдёӯпјҢеӨҡжңүеҲҶйҮҸе‘ҖгҖӮ

еңЁж•°еӯ—жҠҖжңҜж—Ҙж–°жңҲејӮзҡ„еҪ“дёӢпјҢдә‘зҘӯеҘ еҮӯе…¶дҫҝжҚ·жҖ§дёҺеҲӣж–°жҖ§й—Ҝе…ҘеӨ§дј—и§ҶйҮҺпјҢдёәзј…жҖҖйҖқиҖ…ејҖиҫҹеҮәе…Ёж–°и·ҜеӯҗгҖӮдҪҶеҚідҪҝиҝҷж ·пјҢзҪ‘дёҠзҘӯеҘ дәІдәәд№ҹйҡҫд»ҘеҪ»еә•еҸ–д»Јдј з»ҹзҘӯжү«пјҢдәҢиҖ…е°ҶеңЁзӣёеҪ“й•ҝзҡ„йҳ¶ж®өеҶ…并иЎҢе…ұеӯҳпјҢе…ұеҗҢжӢ…иҙҹдәә们еҜ№е…ҲзҘ–зҡ„иҝҪжҖқгҖӮ

е№ҙй•ҝдёҖд»Јж·ұеҸ—дј з»ҹж–ҮзҶҸйҷ¶пјҢеҜ№дј з»ҹзҘӯжү«ж–№ејҸжңүзқҖж·ұеҺҡзҡ„жғ…ж„ҹдҫқжҒӢпјҢ他们дҝқжҢҒзқҖеҜ№е…Ҳдәәзҡ„жҒӯ敬пјҢйҒөеҫӘзқҖд»Јд»Јзӣёдј зҡ„зҘӯжү«д№ дҝ—пјҢе°Ҷе…¶и§ҶдҪңдёҚеҸҜеҸҳжӣҙзҡ„家ж—ҸжғҜдҫӢгҖӮиҖҢе№ҙиҪ»дёҖиҫҲеҸ‘еұ•дәҺж•°еӯ—еҢ–ж—¶д»ЈпјҢеҜ№дә‘зҘӯеҘ жҺҘеҸ—ж„Ҹж„ҝй«ҳпјҢи®Өдёәе…¶йҖӮй…ҚеҪ“д»Јеҝ«иҠӮеҘҸз”ҹжҙ»пјҢдё”зҺҜдҝқгҖҒж–№дҫҝгҖӮ

еҲ«еҶҚи§үеҫ—жүӢжңәзҘӯжү«дёҚжӯЈи§„жІЎж„ҹжғ…дәҶгҖӮе®ғе°ұеғҸдёҖдёӘиЈ…зқҖжҖқеҝөзҡ„е°Ҹе…ңеӯҗпјҢжҸЈеңЁе’ұ们зҡ„жүӢжңәйҮҢпјҢж— и®әиө°еӨҡиҝңгҖҒеӨҡиҫӣеҠіпјҢеҸӘиҰҒзӮ№ејҖе®ғпјҢе°ұиғҪи·ҹж•…еҺ»дәІдәәиҜҙиҜҙиҜқпјҢе°ұиғҪдҪ“дјҡеҲ°йӮЈд»ҪдёҚжӣҫиӨӘеҺ»зҡ„жё©жҡ–гҖӮиҝҷз§ҚзңҒдәӢеҸҲзңҹжҢҡзҡ„жғіеҝөж–№ејҸпјҢиҝҷдёҚжӯЈжҳҜжҲ‘们иҝҷдёӘж—¶жңҹйҮҢпјҢеҜ№дәІдәәеҫҲеҘҪзҡ„жғіеҝөеҗ—пјҹ

еҰӮд»Ҡе№ҙиҪ»дәәе·ҘдҪңеӨҡз№Ғеҝҷе‘ҖпјҢжңүзҡ„еңЁеӨ–ең°жү“жӢјпјҢжңүзҡ„д№ғиҮіеңЁеӣҪеӨ–иҝҮж—ҘеӯҗпјҢиҰҒжҳҜзў°еҲ°жё…жҳҺгҖҒеҜ’иЎЈиҠӮиҠӮиҝҷдәӣиҜҘиҝҪжҖқзҡ„ж—ҘеӯҗпјҢжғіеӣһи¶ҹж•…д№Ўз»ҷдәІдәәзғ§жҹұйҰҷпјҢеҚ•жқҘеӣһиҪҰзҘЁгҖҒиҜ·еҒҮжөҒзЁӢе°ұеӨҹйә»зғҰзҡ„гҖӮдҪҶ移еҠЁз”өиҜқдёҚдјҡеҰӮжӯӨпјҢдёҚз®ЎдҪ еңЁең°й“ҒдёҠгҖҒеҠһе…¬е®ӨеҶ…пјҢиҝҳжҳҜж·ұеӨңзҡ„家йҮҢпјҢеҸӘиҰҒзӮ№ејҖдё“й—Ёзҡ„зәӘеҝөе°Ҹеә”з”ЁпјҢжүӢжҢҮзӮ№йӮЈд№ҲеҮ дёӢеұҸ幕пјҢе°ұиғҪз»ҷе·Іж•…дәІдәәйҖҒдёҠдёҖжқҹзҷҪиҸҠпјҢзӮ№иө·дёҖзӣҸзҘҲзҰҸзғӣпјҢеҶҚж•ІеҮ иЎҢеҝғйҮҢиҜқе„ҝгҖӮ

еңЁж•°з ҒжҠҖжңҜиҝ…зҢӣиҝӣжӯҘзҡ„еҰӮд»ҠпјҢзҪ‘з»ңиҝҪжҖқж—©е·ІдёҚжҳҜз®ҖеҚ•зҡ„вҖңд»ӘејҸжӣҝд»ЈвҖқпјҢиҖҢжҳҜжғ…ж„ҹжҺҘз»ӯзҡ„ж–°зәҪеёҰгҖӮе®ғи®©з”ҹжӯ»зӣёйҡ”зҡ„й—ҙи·қдёҚеҶҚйҒҘиҝңпјҢи®©жңҰиғ§зҡ„еӣһеҝҶеҸҳеҫ—жё…жҷ°пјҢи®©ж„ҹжҒ©зҡ„з§ҚеӯҗеңЁд»Јйҷ…й—ҙжӮ„жӮ„з”ҹй•ҝгҖӮеҪ“жҲ‘们дәҺзҪ‘дёҠдёәдәІдәәзӮ№дә®дёҖзӣҸзҒҜпјҢеҪ“жҲ‘们еңЁз”өеӯҗз©әй—ҙйҮҢ延з»ӯдәІжғ…зҡ„зҜҮз« пјҢиҝҷд»Ҫи·Ёи¶Ҡж—¶з©әзҡ„жғ…ж„«дҫҝжңүдәҶж°ёд№…зҡ„еҪ’еӨ„пјҢиҖҢе°ҠиҖҒ敬дәІгҖҒж„ҹжҒ©жәҜжң¬зҡ„дј з»ҹзҫҺеҫ·пјҢдәҰе°ҶеңЁж•°еӯ—ж—¶д»Јзҡ„жөӘжҪ®дёӯпјҢз„•еҸ‘еҮәжӣҙдёәжҢҒд№…зҡ„жҙ»еҠӣгҖӮ