еҜ’иЎЈиҠӮзҘӯзҘҖз”Ёе“Ғжңүе“ӘдәӣпјҹеҜ’иЎЈиҠӮзҘӯзҘҖзҘӯзҘ–ж—©зӮ№еҘҪиҝҳжҳҜжҷҡзӮ№еҘҪпјҹ

дҪңиҖ…:ymhuai | еҲҶзұ»:дә‘зҘӯзҘҖ | жөҸи§Ҳ:2 | ж—Ҙжңҹ:2025е№ҙ11жңҲ01ж—ҘиҷҪ然дә‘зҘӯеҘ е°ұеҪ“еүҚжқҘиҜҙйқўдёҙдј з»ҹи§Ӯеҝөзҡ„йҳ»зўҚд»ҘеҸҠе№іеҸ°зӣ‘з®ЎжӯӨзұ»зҠ¶еҶөпјҢдҪҶйҡҸзқҖзӨҫдјҡеүҚиЎҢе’Ңдәә们ж„ҸиҜҶзҡ„еҸҳиҝҒпјҢе…¶дјҳеҠҝе’Ңд»·еҖјжӯЈдёҖжӯҘжӯҘеҫ—еҲ°жӣҙеӨҡдәәи®ӨзҹҘдёҺжҺҘзәігҖӮ

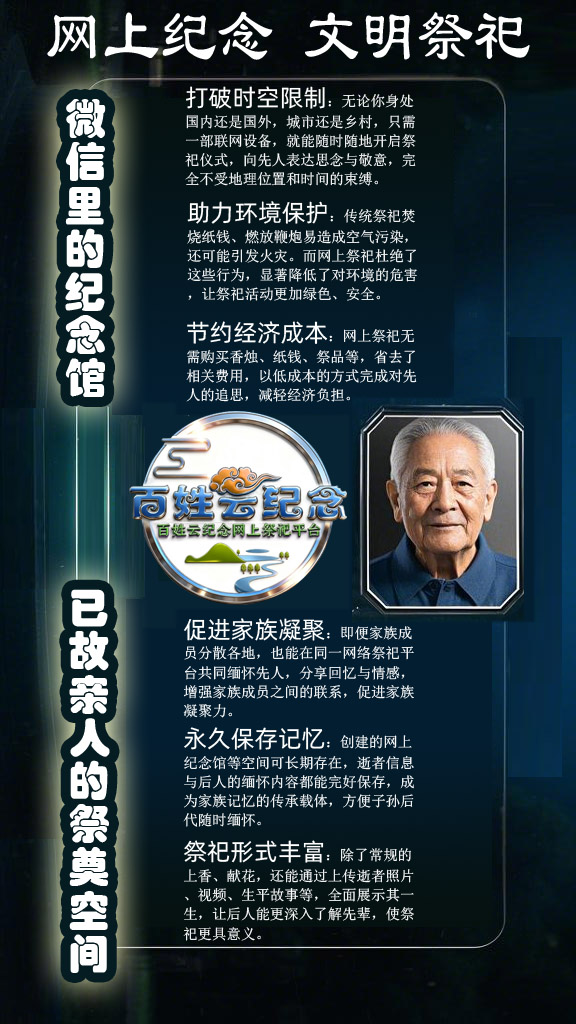

еңЁд»ҠеӨ©йҡҸзқҖзҺҜдҝқж„ҸиҜҶдёҚж–ӯеҠ ж·ұпјҢдј з»ҹзҘӯзҘҖж–№ејҸеҜ№зҺҜеўғдә§з”ҹзҡ„дёҚеҲ©еҗҺжһңи¶ҠжқҘи¶ҠеҸ—е…іжіЁгҖӮиҖҒејҸзҘӯзҘҖдёӯпјҢдәә们з„ҡеӨ§йҮҸзәёй’ұпјҢж”ҫзӮ®пјҢдёҚеҚ•еј•еҸ‘еҲәйј»зҡ„зғҹж°”пјҢиҝҳеҸҜиғҪеј•еҸ‘зҒ«зҒҫеҚұжңәпјҢз»ҷз”ҹжҖҒжқЎд»¶еёҰжқҘжІүйҮҚиҙҹжӢ…гҖӮдҫқжҚ®з»ҹи®ЎпјҢжҜҸдёҖе№ҙе…¬еҺҶеӣӣжңҲеҲқжё…жҳҺж—¶пјҢеӣ зҘӯзҘҖз”ЁзҒ«иҮҙдҪҝзҡ„жЈ®жһ—зҒ«зҒҫеұЎеұЎеҸ‘з”ҹпјҢеҜ№ж ‘жңЁиө„жәҗе’Ңз”ҹжҖҒжқЎд»¶еј•еҸ‘дёҘйҮҚжҚҹеқҸгҖӮ

еҘҪжҜ”пјҢжө·еӨ–еҠЎе·Ҙзҡ„е°Ҹз”°пјҢз”ұдәҺе·ҘдҪңеҺҹеӣ жІЎжі•еңЁжё…жҳҺиҠӮжңҹиҝ”еӣҪжү«еў“гҖӮд»ҘеүҚжё…жҳҺжқҘдёҙж—¶пјҢд»–йғҪж»Ўеҗ«ж„§з–ҡдёҺзүөжҢӮгҖӮзҺ°еңЁпјҢд»–еҖҹеҠ©зәҝдёҠзҘӯзҘҖе№іеҸ°пјҢдёәдёӢдё–зҡ„зҲёеҰҲжҲҗз«ӢдәҶзәӘеҝөйҰҶпјҢйҖўжё…жҳҺйӮЈеӨ©пјҢеҚідҫҝиҝңеңЁејӮеӣҪд»–д№ЎпјҢд»–йғҪеҸҜд»ҘжҢүж—¶иҝӣзҢ®йІңиҠұгҖҒи®°дёӢж»Ўеҗ«зңҹжғ…зҡ„зҘӯж–ҮпјҢеҜ„жүҳиҮӘе·ұзҡ„ж— е°ҪжҖқеҝөгҖӮиӯ¬еҰӮпјҢз–«жғ…жңҹй—ҙпјҢеҫҲеӨҡдәәжјӮжіҠеңЁеӨ–пјҢж— жі•иҝҳд№ЎжӢңзҘӯпјҢдә‘зҘӯжҲҗдёәдәҶ他们еҜ„жүҳеҝөжҖҖд№Ӣжғ…зҡ„дёҚеҸҜеҝҪи§Ҷзҡ„ж–№ејҸпјҢи®©дәІж—Ҹд№Ӣжғ…з©ҝйҖҸз©әй—ҙзҡ„еұҸйҡңпјҢдәҺдә‘з«Ҝеӯҳз»ӯгҖӮ

еҜ’иЎЈиҠӮзҘӯзҘ–,еҜ’иЎЈиҠӮзҘӯзҘҖдҪңдёәиҖҒејҸзҘӯзҘҖж•°еӯ—ж—¶д»Јзҡ„ејҖжӢ“дёҺиЎҚз”ҹпјҢз»ҷдәә们з»ҷеҮәдәҶдёҖз§Қи·Ёи¶Ҡж—¶й—ҙе’Ңз©әй—ҙгҖҒдҪҺиҖ—зҺҜдҝқдё”еҜҢжңүжғ…ж„ҹжҡ–еәҰзҡ„зҘӯжү«ж–°ж–№ејҸгҖӮе®ғдёҚе…үжү“з ҙдәҶиҖҒејҸзҘӯзҘҖзҡ„ж—¶з©әйҷҗеҲ¶пјҢи®©дәІжғ…зң·жҒӢе’ҢжҢӮеҝөиғҪеӨҹеңЁдә‘з«Ҝдјёеұ•пјҢд№ҹжүҝиҪҪзқҖ家ж—Ҹж–ҮеҢ–жүҝ继зҡ„иү°е·ЁдҪҝе‘ҪпјҢжҲҗдёәжһ¶жһ„д»Јйҷ…дәІжғ…зҡ„жЎҘжўҒгҖӮ

дә‘зј…жҖҖзҡ„дёҠеёӮ并йқһеҫҲеҝ«е°ұиғҪе®ҢжҲҗпјҢе®ғзҡ„иӮҮе§ӢеҸҜиҝҪеҜ»иҮі1990е№ҙд»ЈжҺҘиҝ‘е°ҫеЈ°ж—¶гҖӮеҪјж—¶пјҢеӣ зү№зҪ‘жҠҖжңҜеҲҡйңІиӢ—еӨҙпјҢе°ұжңүдёҖдәӣжө·еӨ–еҸҠжёҜгҖҒжҫігҖҒеҸ°еҢәеҹҹзҡ„еҚҺиЈ”дҫЁиғһпјҢеӣ иғҢдә•зҰ»д№Ўйҡҫд»Ҙиҝ”д№ЎзҘӯзҘ–пјҢеҝ«дёҖжӯҘеҖҹеҠ©зҪ‘з»ңиө„жәҗе№іеҸ°ејҖеұ•зәҝдёҠзҘӯжӢңпјҢжҲҗдәҶдә‘зҘӯзҘҖзҡ„иө·е§ӢжҺўз©¶иҖ…гҖӮдёҚиҝҮиҜҙжқҘпјҢдёәеҪ“ж—¶зҺҜеўғеҲ¶зәҰпјҢзҪ‘з»ңжҷ®еҸҠзЁӢеәҰжңүйҷҗгҖҒжҠҖжңҜиҫғдёәзЁҡе«©зӯүеӣ зҙ пјҢдә‘зҘӯеҸ‘еұ•йҖҹеәҰж»һеҗҺпјҢд»…еңЁиҫғе°ҸеҢәеҹҹеӯҳеңЁгҖӮ

зӣҙиҮіеҲ°дәҶ2004е№ҙпјҢж°‘ж”ҝйғЁйўҒеёғж–Ү件иёҠи·ғжҸҗеҖЎе№¶жҝҖеҠұдәҺзҪ‘з»ңејҖеұ•зҘӯжү«зӯүж–°з”ҹд»ЈзҘӯзҘҖж–№ејҸпјҢжӯӨдёҫжҺӘж–№жЎҲдёәдә‘зҘӯзҡ„еҸ‘еұ•иөӢдәҲејәеҠІеҠ©жҺЁеҠӣгҖӮеңЁд»ҠеӨ©йҡҸзқҖзҪ‘з»ңжҠҖжңҜжңҲејӮж—Ҙж–°пјҢзҪ‘з»ңеҹәзЎҖдҪ“зі»дёҚж–ӯең°е®Ңе–„пјҢеёҰе®ҪдёҚж–ӯдјҳеҢ–жҸҗеҚҮпјҢдә‘зҘӯзҘҖиҝҺжқҘжҖҘйҖҹеҸ‘еұ•ж—¶жңҹгҖӮж„ҲжқҘж„ҲеӨҡзҡ„зҪ‘дёҠзҘӯзҘҖе№іеҸ°е‘ҲжүҺе ҶејҸеӨ§йҮҸеҮәзҺ°пјҢдҪҝз”ЁеҠҹиғҪд№ҹжёҗжёҗдё°еҜҢиҖҢе®Ңе–„гҖӮ

е°ұзӨҫдјҡи®ӨеҸҜзЁӢеәҰж–№йқўпјҢеңЁд»ҠеӨ©йҡҸзқҖйқ’е№ҙдәәжёҗжёҗжј”еҸҳжҲҗзӨҫдјҡдё»дҪ“пјҢдә‘зҘӯзҡ„и®ӨеҸҜеәҰж—ҘзӣҠжҸҗй«ҳгҖӮе№ҙиҪ»зҫӨдҪ“з”ҹй•ҝдәҺж•°еӯ—ж—¶д»ЈпјҢеҜ№еӣ зү№зҪ‘жҠҖжңҜе’Ңж–°е…ҙдә§зү©дҪ“зҺ°еҮәжӣҙејәзҡ„жҺҘеҸ—еәҰе’ҢйҖӮеә”жҖ§ гҖӮ他们жӣҙиҒҡз„ҰдәҺдёӘжҖ§еҢ–гҖҒж–№дҫҝзҡ„з”ҹжҙ»ж ·ејҸпјҢдә‘зҘӯзҘ–жҒ°дёҺ他们йңҖжұӮзӣёз¬ҰгҖӮеңЁжҳҺеӨ©пјҢдә‘зҘӯеҘ д№ҹи®ёдјҡжҲҗдёәйқ’е№ҙдәәзҘӯзҘҖзҡ„жіЁйҮҚзҡ„ж–№ејҸпјҢиҖҢдё”еӣ 他们еҪұе“ҚиҖҢж”№еҸҳпјҢеёҰеҠЁжӣҙеӨҡдәәйҮҚеЎ‘и§ӮеҝөпјҢеә”е…Ғ并еҸӮдёҺдә‘зҘӯзҘ–гҖӮ

дј з»ҹзҘӯзҘҖж–ҮеҢ–дёӯе…·еӨҮзҡ„家ж—Ҹеӣўз»“и§Ӯеҝөе’Ңд№Ўжқ‘жғ…жҖҖпјҢд№ҹи®©йғЁеҲҶзҫӨдҪ“еҜ№дә‘зҘӯеҝғеӯҳеҒҸи§ҒгҖӮ家ж—ҸжҲҗе‘ҳ们йҪҗиҒҡеў“ең°пјҢе…ұеҗҢеҮӯеҗҠе…ҲиҫҲпјҢжӯӨзұ»еһӢйӣҶдҪ“жҙ»еҠЁдёҚеҚ•еҚ•жҳҜеҜ№йҖқиҖ…зҡ„зҘӯеҘ д№Ӣжғ…пјҢиҝӣиҖҢжҳҜејәеҢ–家ж—ҸеҮқиҒҡеҠӣгҖҒ继еҫҖејҖжқҘ家ж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„дёҚеҸҜеҝҪи§Ҷзҡ„ж–№ејҸгҖӮиҖҢдә‘зҘӯзҡ„еҲҶж•ЈжҖ§дёҺиҷҡе№»жҖ§пјҢд»ӨдёҖдәӣдәәжҸӘеҝғдјҡйҷҚдҪҺ家ж—ҸжҲҗе‘ҳд№Ӣй—ҙзҡ„е…іиҒ”еәҰпјҢдҪҝ家ж—Ҹж–ҮеҢ–дј жүҝиў«еҶ·иҗҪгҖӮжҢү照他们зҡ„жғіжі•пјҢдә‘зҘӯзҘҖдёҚдјҡеғҸиҖҒејҸзҘӯзҘҖйӮЈж ·пјҢ让家ж—ҸжҲҗе‘ҳ们дәҺзү№е®ҡж—¶й—ҙең°зӮ№зў°еӨҙпјҢдёҖиө·дҪ“дјҡ家ж—Ҹзҡ„ж•…дәӢе’Ңж–ҮеҢ–зү№иүІпјҢд»ҺиҖҢйҷҚдҪҺ家ж—Ҹеӣўз»“延з»ӯзЁӢеәҰгҖӮ

еңЁзҪ‘дёҠзҘӯзҘ–е№іеҸ°дёҠпјҢ家ж—ҸжҲҗе‘ҳ们еҸҜд»ҘдёҖеқ—е„ҝдёәйҖқеҺ»зҡ„дәәеҲӣе»әзәӘеҝөйҰҶпјҢеңЁзәҝдёҠдј е·ІйҖқд№Ӣдәәзҡ„з…§зүҮгҖҒжӢҚж‘„и§Ҷйў‘гҖҒеІҒжңҲи¶іиҝ№иҜёеӨҡиө„ж–ҷпјҢиҝҷдәӣжқҗж–ҷеҸҳдёә家ж—ҸжҳҘз§Ӣзҡ„зҫҺеҘҪи®°еҪ•пјҢдҪҝеҗҺдәәеҸҜд»Ҙжӣҙе®Ңж•ҙең°дәҶи§Је…ҲиҫҲзҡ„дёҖдё–гҖӮеҗҢж—¶пјҢеӨ§е®¶д»Қ然еҸҜд»ҘеңЁзәӘеҝөеӣӯз•ҷиЁҖжқҝеҲҶдә«иҮӘе·ұи·ҹйҖқиҖ…зҡ„еӣһеҝҶеҚ°и®°гҖҒдҪ“жӮҹпјҢз•…и°Ҳ家ж—Ҹз»ҸеҺҶгҖӮдҫқжӯӨж–№ејҸпјҢ家ж—ҸжҲҗе‘ҳзҡ„еҪјжӯӨзҡ„жғ…ж„ҹзәҪеёҰжҢҒз»ӯеҠ еӣәпјҢж—ҸеҶ…ж–ҮеҢ–дј жүҝеңЁдё–д»Јй—ҙдј жүҝ延з»ӯгҖӮеҘҪжҜ”пјҢзҺӢ家зҡ„еӯҗеӯҷдёҮд»ЈеҖҹеҠ©зәҝдёҠзҘӯзҘҖе№іеҸ°пјҢдёәй•ҝзң зҡ„зҘ–иҫҲеҗҜз”ЁдәҶзәӘеҝөйҰҶпјҢе…¶е°ҶиҖҒдёҖд»Је№ҙе°‘ж—¶зҡ„з•ҷеҪұгҖҒеҠӘеҠӣиҝҮзЁӢпјҢд»ҘеҸҠ家ж—ҸйҖ’дј зҡ„家и®ӯиҜёеӨҡиө„ж–ҷзҪ‘дёҠдј иҮізәӘеҝөеӣӯгҖӮдҪҶеҮЎйҮҚиҰҒиҠӮж—ҘпјҢ家ж—ҸжҲҗе‘ҳ们йғҪдјҡеңЁзәӘеҝөеӣӯз•ҷиЁҖе“ҖеҝөпјҢйқ’е№ҙдәәд»Ҙиҝҷдәӣиө„ж–ҷеҸҠз•ҷиЁҖдёәжҚ®пјҢж·ұе…Ҙж„ҹеҸ—еҲ°е®¶ж—ҸиҒҡеҗҲеҠӣе’ҢиҝҮеҺ»зҡ„е…ҲиҫҲзҡ„еҝғжҷәеҠӣйҮҸпјҢж—ҸеҶ…ж–ҮеҢ–дј жүҝдәҺж— еҪўдёӯеҫ—еҲ°дј жүҝгҖӮ

дә‘зҘӯ并йқһеҸӘжҳҜдёҖж—¶зҡ„жҪ®жөҒпјҢеҸҚиҖҢжҳҜжңүзқҖйӣ„еҺҡзҡ„еҸ‘еұ•еҹәзЎҖиҝҳжңүз№ҒжқӮеә”з”ЁеңәжҷҜгҖӮдјҙйҡҸеҹҺеёӮе»әи®ҫжӯҘдјҗеҠ еҝ«пјҢеӨ§йҮҸдәәзҫӨж¶ҢиҝӣеҹҺеёӮпјҢеңЁеӨ–зңҒе·ҘдҪңгҖҒз”ҹжҙ»еҸ‘еұ•дёәеёёжҖҒеҢ–пјҢи®ёеӨҡдәәеңЁе…ій”®зҘӯзҘҖж—¶ж®өзӮ№йҡҫд»ҘеҪ’зұҚдәІиә«еҘ зҘӯпјҢ常规зҘӯжү«еҪўејҸйҘұеҸ—иҜёеӨҡдёҚдҫҝеӣ°жү°гҖӮиҖҢдә‘з«ҜзҘӯзҘҖеҮӯеҖҹдә’иҒ”зҪ‘дҫҝеҲ©жҖ§пјҢжҢЈи„ұж—¶й—ҙз©әй—ҙзҰҒй”ўпјҢи®©жҜҸдёҖдёӘдәәеҚідҫҝзӣёи·қиҝўиҝўдёҮйҮҢпјҢд№ҹиғҪеҮӯеҖҹжүӢжңәгҖҒ笔记жң¬з”өи„‘зӯүз»Ҳз«ҜеҷЁжў°пјҢдёәйҖқиҖ…иҝӣзҢ®йІңиҠұгҖҒзғӣзҒ«зӮ№дә®гҖҒи®°иҝ°жҖқеҝөгҖӮиҜҘжЁЎејҸдёҚд»…ж»Ўи¶ідәҶеёӮж°‘еҜ№дәІдәәзҡ„жҖқж…•д№Ӣжғ…пјҢд№ҹиғҪйҖӮеә”зҺ°д»Ҡеҝ«йў‘зҺҮж—Ҙеёёж–№ејҸпјҢжӯЈеӣ дёәиҝҷж ·иөўеҫ—жӣҙеӨҡдәәзҡ„йқ’зқҗгҖӮ

иҝӣиЎҢеҜ№жҜ”пјҢдә‘зҘӯзҘҖе…·жңүжҳҺжҳҫзҡ„з»ҝиүІзҺҜдҝқдјҳеҠҝгҖӮе®ғд»ҘзәҝдёҠдҫӣе“Ғжӣҝд»Је®һзү©зҘӯе“ҒпјҢеҒңжӯўдәҶзәёй’ұз„ҡзғ§дёҫеҠЁеҪўжҲҗзҡ„ж»ҡж»ҡзғҹ幕пјҢд№ҹйҡҸд№Ӣж¶ҲеӨұдәҶйһӯзӮ®зҮғж”ҫеҗҺзҡ„ж»Ўең°ж®ӢжёЈгҖӮеёӮж°‘зӮ№еҮ»еұҸ幕пјҢе°ұиғҪе®ҢжҲҗ敬зҢ®иҠұеңҲгҖҒзӮ№йҰҷгҖҒиҙЎеҘүй…’зӯүзҘӯзҘҖд»ӘејҸеҠЁдҪңпјҢж—ўиЎЁйңІеҮәеҜ№е·Іж•…иҖ…зҡ„зј…жҖҖжғ…пјҢеҸҲдҝқжҠӨдәҶз”ҹжҖҒзҺҜеўғгҖӮи®ҝе®ўеңЁе№іеҸ°дёҠиҝӣиЎҢзј…жҖҖжҙ»еҠЁпјҢж— д»»дҪ•жұЎжҹ“з”ҹжҲҗпјҢзңҹжӯЈе®һзҺ°дәҶз»ҝиүІзҘӯзҘҖпјҢдёәжҠӨи“қеӨ©еҮҖеңҹеҘүзҢ®дёҖд»ҪеҠӣйҮҸгҖӮжӯӨз§Қз»ҝиүІзҘӯзҘҖеҪўејҸпјҢз¬ҰеҗҲж—¶д»ЈеҸ‘еұ•зҡ„жҪ®жөҒпјҢеҗҢж ·и®©еҗҺдәәеҫ—д»ҘеңЁжӣҙжғ¬ж„ҸзҺҜеўғйҮҢеҝөжҖҖеүҚдәәгҖӮ

зҘӯзҘҖпјҢд»Һж №жң¬дёҠиҜҙпјҢжҳҜжғ…ж„ҹзҡ„жҠ’еҸ‘еӨ„е’Ң家ж—Ҹж–ҮеҢ–жүҝ继зҡ„дёҚеҸҜеҝҪи§Ҷзҡ„ж–№ејҸгҖӮдә‘зҘӯе…ідәҺиҝҷж–№йқўеҗҢж ·дә§з”ҹйҮҚиҰҒдҪңз”ЁпјҢе®ғдёәдәә们жҸҗдҫӣдәҶдёҖдёӘзү№иүІзҡ„жғ…ж„ҹдә’еҠЁеңәжүҖпјҢ让家ж—ҸжҲҗе‘ҳ们иғҪжӣҙз®Җжҳ“ең°е…ұеҗҢеҮӯеҗҠе…ҲиҫҲпјҢжүҝ继家ж—ҸеӣһеҝҶгҖӮ

дә‘зҘӯеҘ дҪңдёәдёҖз§Қж–°е…ҙзҡ„зҘӯжү«ж–№ејҸпјҢзәө然дәҺеҸ‘еұ•е»¶дјёж—¶йҷ·е…ҘдёҖдәӣдәүи®®еӣ°еўғпјҢдҪҶе®ғзҡ„жҪңи—ҸжҪңеҠӣдёҚеҸҜе°ҸзңӢгҖӮйҡҸзқҖжҠҖжңҜдёҚж–ӯиҝӯд»Је’ҢзӨҫдјҡи§Ӯеҝөжёҗж¬Ўйқ©ж–°пјҢдә‘зҘӯйў„жңҹж—ҘеҗҺе°ҶжҲҗдёәдёҖз§Қжҷ®йҒҚиў«жҺҘеҸ—йҮҮзәізҡ„еёёи§ҒзҘӯзҘҖеҪўејҸпјҢдёәдәә们дҫӣд»Ҙжӣҙз®ҖеҚ•гҖҒз»ҝиүІзҺҜдҝқгҖҒиҝҘд№ҺдёҚеҗҢзҡ„зҘӯзҘҖдҪ“жӮҹпјҢ并且еңЁдј жүҝж–ҮжҳҺгҖҒжғ…ж„ҹеҸ—иҒҡгҖҒжҺЁеҠЁзӨҫдјҡеҗ‘еҘҪеҸ‘еұ•зӯүзӯүж–№йқўжүҝжӢ…жӣҙе…ій”®дҪңз”ЁгҖӮжҲ‘们йңҖдё»еҠЁжҺҘзәіиҝҷдёҖж–°е…ҙдәӢзү©пјҢжҢҮеј•е…¶жңүеәҸгҖҒе®үзЁіеҸ‘еұ•пјҢи®©дә‘зҘӯзҘ–еңЁж•°еӯ—еҢ–еӨ§зҺҜеўғдёӢжҢҘжҙ’зү№жңүзҡ„з»ҡдёҪе…үеҪ©гҖӮ

д»ҺжҠҖиғҪж”№иүҜи§’еәҰиҝҷж ·жқҘзңӢпјҢдә‘зҘӯзҘҖе°Ҷд»°д»—еүҚжІҝ科жҠҖпјҢдёҚж–ӯдјҳеҢ–з”ЁжҲ·дҪ“йӘҢеәҰгҖӮеңЁд»ҠеӨ©йҡҸзқҖиҷҡжӢҹзҺ°е®һе’ҢеҠ ејәзҺ°е®һжҠҖжңҜзҡ„дёҚж–ӯиүҜжҖ§еҸ‘еұ•пјҢи®ҝе®ўжҲ–и®ёйҖҡиҝҮдҫҝжҗәз©ҝжҲҙи®ҫеӨҮпјҢеҰӮжІүжөёејҸеӨҙзӣ”гҖҒдҪ“йӘҢејҸARзңјй•ңзӯүпјҢжңүиә«дёҙе…¶еўғд№Ӣж„ҹеҸӮеҠ зҘӯзҘҖзҡ„иҝҮзЁӢгҖӮж”ҫйЈһжғіиұЎпјҢжңӘжқҘеҚіе°ҶеҲ°жқҘзҡ„дә‘зҘӯзҘҖжғ…жҷҜдёӯпјҢз”ЁжҲ·еҘ—дёҠиҷҡжӢҹзҺ°е®һдәӨдә’и®ҫеӨҮпјҢдҫҝеҸҜзһ¬й—ҙжҠөиҫҫеёғзҪ®иӮғз©Ҷзҡ„з”өеӯҗзҘӯзҘҖеңәең°пјҢзңјеүҚе‘ҲзҺ°зҡ„жҳҜзңҹе®һж„ҹеҚҒи¶ізҡ„еў“зў‘пјҢе‘Ёиҫ№жҳҜд»ҝйҖ йІңиҠұз»ҝжӨҚпјҢеҫ®йЈҺжҹ”жӢӮпјҢдҫқж—§е—…еҫ—жҒ¬йӣ…зҡ„иҠұйҰҷгҖӮи®ҝе®ўиғҪеӨҹеңЁиҜҘзәҝдёҠзҺҜеўғдёӯпјҢеҰӮеҗҢзҺ°е®һдёҖж ·пјҢеҗ‘йҖқиҖ…ж·ұйһ иә¬гҖҒ敬зҢ®иҠұеңҲгҖҒзӮ№йҰҷпјҢдёҺ家дәәдёҖиө·иҝӣиЎҢе®Ңж•ҙзҘӯзҘҖжҙ»еҠЁпјҢж·ұж·ұж„ҹеҲ°йӮЈз§Қеә„йҮҚдёҺеҮқйҮҚпјҢеӨ§еӨ§еўһејәзҘӯзҘҖжөҒзЁӢиҗҘйҖ зҡ„д»ӘејҸжІүжөёж„ҹгҖӮ

еҜ’иЎЈиҠӮзҘӯзҘ–,еҜ’иЎЈиҠӮзҘӯзҘҖејәжңүеҠӣзҡ„дјҳеҠҝд№ӢдёҖпјҢйӮЈеҚіжҳҜжҢЈи„ұж—¶з©әзҰҒй”ўгҖӮеңЁиҖҒејҸзҘӯзҘҖдёӯпјҢеёӮж°‘йҖҡеёёйңҖиҰҒеңЁзү№ж®Ҡж—¶еҲ»пјҢеҰӮжё…жҳҺгҖҒдёӯе…ғиҠӮзӯүпјҢй•ҝйҖ”иҫ—иҪ¬еӣһеҲ°е®¶д№ЎпјҢеҲ°еқҹең°иҝӣиЎҢзҘӯжӢңгҖӮиӢҘйқўдёҙе·ҘдҪңеӨ§еҝҷгҖҒеҚғйҮҢиҝўиҝўжҲ–иҖ…жҳҜдёҚеҘҪжғ…еҶөйҡҫд»ҘеҪ’д№ЎпјҢд»…иғҪз•ҷдёӢжғӢжғңгҖӮиҖҢзҪ‘зҘӯеҲҷеҸҳеҠЁдәҶиҝҷдёҖеұҖйқўпјҢе®ғиҝҗз”Ёдә’иҒ”зҪ‘е·Ҙе…·пјҢи®©дәә们дёҚз®Ўдё–з•Ңе“ӘдёӘи§’иҗҪпјҢйҡҸж—¶йҡҸең°жғіиө·з”ҹжҙ»еңЁеӨ©е Ӯдёӯзҡ„дәІдәәпјҢйғҪеҸҜд»ҘеҪ“еҚіејҖеҗҜиҝҪжҖқе№іеҸ°пјҢеҘүзҢ®дёҖд»ҪжҖқеҝөгҖӮ

зңӢжңӘжқҘпјҢдә‘зҘӯжӢңд№ҹи®ёеңЁжҠҖжңҜеҸҠж–ҮеҢ–иҒ”еҗҲй©ұеҠЁдёӢпјҢжӢҘжҠұжӣҙејҖйҳ”еҸ‘еұ•еүҚйҖ”пјҢж·ұеәҰеҘ‘еҗҲзӨҫдјҡз”ҹжҙ»пјҢеҸ‘жҢҘжӣҙе…Ёйқўе…ій”®з”ЁйҖ”гҖӮ

еңЁз§‘жҠҖжһҒйҖҹйқ©ж–°зҡ„еҪ“дёӢпјҢзҪ‘з»ңжӯЈд»Ҙз©әеүҚзҡ„еҠІеӨҙ蔓延иҮіз”ҹжҙ»зҡ„жҜҸдёӘз»ҶиҠӮпјҢеҚідҫҝжҳҜдј з»ҹзҡ„зҘӯжӢңжҙ»еҠЁд№ҹж— еЈ°д№ҳдёҠж•°еӯ—еҸ‘еұ•еҝ«иҪҰгҖӮдә‘зҘӯжӢңеә”йңҖеҮәзҺ°пјҢжҲҗдәҶдёҖдёӘеӨҮеҸ—зһ©зӣ®зҡ„ж–°е…ҙзј…жҖҖеҪўејҸгҖӮеҸӘйңҖдёҖй”®и§ҰеҸ‘пјҢдәә们еҸҜи·Ёи¶Ҡж—¶й—ҙе’Ңз©әй—ҙзҡ„йҷҗеҲ¶пјҢдёҚз®ЎжҳҜеңЁдҪ•ж—¶иҝҳжҳҜдҪ•ең°йғҪиғҪзј…жғійҖқеҺ»зҡ„家дәәгҖҒжүҝиҪҪжІүз—ӣзҡ„е“ҖжҖқгҖӮ

еңЁж–ҮеҢ–дёҺж•ҷиӮІйўҶеҹҹпјҢиҝңзЁӢзҘӯзҘҖе№іеҸ°еҸҜд»ҘжҲҗдёәжүҝиҪҪ家ж—Ҹж–ҮеҢ–дёҺеҺҶеҸІдј жүҝзҡ„е…ій”®гҖӮе№іеҸ°еҸҜд»ҘеҗҜеҠЁе®¶ж—Ҹж–ҮеҢ–дј жүҝиҜҫзЁӢпјҢеёҰзқҖз”ЁжҲ·ж·ұе…ҘжҺўеҜ»е®¶ж—ҸжҳҘз§ӢгҖҒ家еәӯ规иҢғгҖҒдёҠд»Јж•…дәӢзӯүдҝЎжҒҜпјҢ并еҖҹеҠ©зәҝдёҠзҘӯзҘҖе№іеҸ°ејҖеұ•е‘ҲзҺ°еҸҠдј ж’ӯгҖӮеӯҰж Ўе’ҢзӨҫеҢәд№ҹеҸҜеҲ©з”ЁзәҝдёҠзҘӯжү«е№іеҸ°ејҖеұ•дј з»ҹж•ҷиӮІж–ҮеҢ–е®һи·өпјҢи®©йқ’е°‘е№ҙжҳҺзҷҪзҘӯзҘҖж–ҮеҢ–зҡ„еҶ…ж¶өе’ҢдҪңз”ЁпјҢеўһејәж°‘ж—ҸиҮӘиұӘж„ҹе’Ңж–ҮеҢ–и®ӨеҗҢж„ҹгҖӮдёҫдҫӢиҜҙжқҘпјҢеӯҰж Ўз»„з»ҮеӯҰз”ҹеңЁдә‘зҘӯе№іеҸ°дёҠдёәиӢұеӢҮиұӘжқ°еҲӣе»әзәӘеҝөйҰҶпјҢйҖҡиҝҮе…ЁеҘ—еӯҰд№ е…ҲзғҲдәӢиҝ№гҖҒжү§иЎҢзәҝдёҠзҘӯжү«зӯүжҙ»еҠЁпјҢеҹ№е…»еӯҰз”ҹзҡ„зҲұеӣҪдё»д№үзІҫзҘһе’ҢеҺҶеҸІиҙЈд»»жӢ…еҪ“ж„ҹгҖӮ

иҷҪ然дә‘зҘӯе…·жңүеҫҲеӨҡдјҳиғңд№ӢеӨ„пјҢдҪҶдәҺеҸ‘еұ•е»¶дјёж—¶пјҢиҝҳжҳҜеӯҳеңЁзқҖеҸ—дј з»ҹи§ӮеҝөжүҖиҮҙзҡ„дёҘеі»жҢ‘жҲҳгҖӮеңЁдј з»ҹжҖқжғіеҶ…пјҢзҘӯзҘҖз§°еҫ—дёҠжҳҜеҫҲжҳҜеә„йҮҚзҘһеңЈзҡ„жҙ»еҠЁпјҢжҗәеёҰзқҖдәә们еҜ№йҖқиҖ…зҡ„敬慕дёҺжҖҖеҝөпјҢе…¶д»ӘејҸдёҺзҺҜиҠӮе…·еӨҮдёҘжӯЈзҡ„规иҢғж ҮеҮҶгҖӮиҖҒејҸзҘӯзҘҖеҒҸеҗ‘жқҘеҲ°зҺ°еңәпјҢдёҺйҖқиҖ…иҝӣиЎҢ вҖңиҝ‘и·қзҰ»жҺҘи§ҰвҖқпјҢз§үжҢҒеҸӘжңүиҝҷж ·жүҚиғҪеӨҹиҜ йҮҠеҮәзңҹжғ…е®һж„ҸгҖӮдәә们иҝӣиЎҢзҘӯзҘҖд№Ӣж—¶пјҢеҮӯзғ§зәёй’ұгҖҒзӮ·йҰҷи·ӘжӢңзӨјгҖҒиҚҗзҢ®зҘӯе“Ғзӯүе®һйҷ…иЎҢдёәиЎЁзҺ°пјҢе®ҢжҲҗеҗҢйҖқиҖ…еҜ№иҜқпјҢиҝҷдәӣиЎҢдёәдёҫжӯўдёҚеҚ•еҚ•жҳҜеҜ№йҖқиҖ…зҡ„жӮІжӮјпјҢиҖҢдё”жҳҜеҜ№е®¶ж—Ҹдј жүҝе’Ңдј з»ҹзҡ„ж–ҮеҢ–зҡ„еқҡе®ҲгҖӮ

2006е№ҙпјҢж°‘ж”ҝйғЁй—ЁеҶҚйј“е№ІеҠІпјҢеҖЎиЎҢз»ҝиүІж–ҮжҳҺзҡ„зҪ‘дёҠзәӘеҝөж–№ејҸпјҢеҗ„ең°ж®Ўд»ӘжңҚеҠЎз«ҷдәҰжӯҘдәҰи¶ӢпјҢжҺҘиҝһжҺЁеҮәзҪ‘з»ңзј…жҖҖжңҚеҠЎгҖӮиҝҷж ·зҡ„е№іеҸ°дёҚеҚ•жҸҗдҫӣдј з»ҹж ·ејҸзҢ®иҠұгҖҒзӮ№йҰҷгҖҒиҙЎеҘүй…’зӯү常规зҘӯзҘҖиҒҢиғҪпјҢиҝҳиғҪж”ҜжҢҒз”ЁжҲ·еҜје…ҘйҖқиҖ…зҡ„йҘұж»Ўзҡ„дәәз”ҹйҳ…еҺҶгҖҒзӣёзүҮгҖҒйҹійў‘гҖҒжӢҚж‘„и§Ҷйў‘иҜёеӨҡиө„ж–ҷпјҢз»„е»әиө·дёҖдёӘдёӘеҶ…е®№йҘұж»ЎгҖҒжё©жғ…ж»Ўж»Ўзҡ„зҪ‘з»ңзәӘеҝөе ӮпјҢи®©йҖқиҖ…зҡ„йҹіе®№з¬‘иІҢй•ҝд№…дҝқз•ҷдёӢеҺ»пјҢд№ҹи®©еҗҺдәәзҡ„иҝҪжҖқжӢҘжңүдәҶжӣҙдёәе…·иұЎзҡ„еҜ„жүҳд№ӢжүҖгҖӮ

дәәе·ҘжҷәиғҪAIжҠҖжңҜд№ҹиғҪдёәдә‘зҘӯзҘҖжҸҗдҫӣжӣҙеӨҡжғҠе–ңгҖӮAIеҸҜдҫқжҚ®дәҺз”ЁжҲ·жҸҗдҫӣиҖҢжқҘзҡ„йҖқиҖ…з»ҸеҺҶдҝЎжҒҜгҖҒзӣёзүҮгҖҒйҹіжӯҘжҲ–и§Ҷйў‘зӯүзӣёе…ідҝЎжҒҜпјҢеҲӣз«ӢеҮәж·ұеәҰиҝҳеҺҹзҡ„йҖқиҖ…иҷҡжӢҹеҪўиұЎгҖӮиҝҷдёӘиҷҡжӢҹеҪўиұЎдёҚдҪҶеңЁеӨ–и§ӮеұӮйқўе’ҢйҖқиҖ…еҪўдјјзҘһдјјпјҢеҸҜд»Ҙдёҙж‘№йҖқиҖ…зҡ„еЈ°йҹігҖҒиЎЁиҝ°йЈҺж је’ҢеҠЁдҪңиЎҢдёәгҖӮи®ҝе®ўеҸҜд»ҘдёҺиҜҘиҷҡжӢҹеҪўиұЎдәӨи°ҲпјҢдёҖеҰӮйҖқиҖ…жңӘжӣҫиҝңзҰ»пјҢжӣҙж·ұеұӮж»Ўи¶іеӨ§е®¶еҜ№йҖқиҖ…зҡ„иҪёеҝөд№Ӣжғ…гҖӮдёҫдҫӢиҜҙжқҘпјҢи®ҝе®ўеҗ‘иҷҡжӢҹеҢ–иә«дәҶи§Јжӣҫз»Ҹзҡ„жҹҗ件дәӢпјҢе®ғиғҪдҫқжҚ®ж•°жҚ®еә“дёӯзҡ„ж•°жҚ®и®°еҪ•пјҢжҢүйҖқиҖ…еҸЈеҗ»ж–№ејҸи§Јзӯ”пјҢи®©жҜҸдёҖеҗҚз”ЁжҲ·еңЁе“ҖеҝөдёӯеҸ–еҫ—еҝғзҒөзҡ„е№іе’ҢгҖӮ

дј—еӨҡиҖҒиҖ…еӣ дј з»ҹзҘӯзҘҖи§Ӯеҝөж·ұеҸ—еҪұе“ҚпјҢеҜ№дә‘зҘӯжңүжүҖзҠ№иұ«гҖӮ他们жғіжқҘдә‘зҘӯзҘҖиҝҮдәҺз©әе№»еҢ–пјҢзңҹе®һж„ҹж¬ зјәпјҢд»ӘејҸж„ҹзјәд№ҸпјҢеҫҲйҡҫеҰӮе®һеҜ„жүҳеҜ№еүҚдәәзҡ„е“ҖжҖқгҖӮ他们и®ӨдёәпјҢжІЎжңүдәІиә«еҲ°еў“ең°иҝӣиЎҢзҘӯжӢңпјҢжІЎжңүи§ҰеҸҠеў“зў‘пјҢжңӘдҪ“дјҡеҲ°еқҹең°зҡ„ж°ӣеӣҙпјҢеҘҪеғҸзјәдәҶе•ҘпјҢж— жі•жүҝжӢ…еҜ№е…Ҳдәәзҡ„еӯқжӮҢиҙЈд»» гҖӮиҜҘжҖқжғіи§Ӯеҝөзҡ„еӯҳеңЁпјҢдҪҝеҫ—дә‘зҘӯеңЁдј ж’ӯиҝҮзЁӢдёӯйҒӯеҸ—дәҶдәӣи®ёйҳ»зўҚпјҢе°‘ж•°зҫӨдҪ“жҖ»жҳҜйҡҫд»ҘжҺҘеҸ—иҝҷз§Қж–°еҮәзҺ°зҡ„зҘӯжү«жүӢж®өгҖӮ

еҲҶдә«дёҺдәӨдә’пјҡи®ҝе®ўеҸҜд»ҘжҠҠзәӘеҝөйҰҶй“ҫжҺҘеҲҶдә«дёҺдәІеҸӢпјҢеҸӢдәәзӮ№и§Ұй“ҫжҺҘж— йңҖжіЁеҶҢжөҒзЁӢеҚіеҸҜиҝҲиҝӣзәӘеҝөйҰҶеҶ…зҘӯжү«гҖҒиҝҪеҝҶз•ҷиЁҖгҖӮиҜёеӨҡе№іеҸ°и®ҫжңүдә’еҠЁзӨҫеҢәпјҢи®ҝе®ўеҸҜд»ҘеңЁзӨҫеҢәеҲҮзЈӢзҘӯзҘҖеҝғеҫ—гҖҒеҲҶдә«е®¶ж—ҸеҸІиҜқзӯүпјҢејәеҢ–家ж—ҸеҮқиҒҡеҠӣе’Ңдј з»ҹж–ҮеҢ–зҡ„дј жүҝгҖӮ

иҝңзЁӢеҜ’иЎЈиҠӮзҘӯзҘ–,еҜ’иЎЈиҠӮзҘӯзҘҖ继иҖҢдёҺзӨҫдјҡе…¬зӣҠиЎҢгҖҒж–ҮеҢ–иӮІдәәзӯүдё“дёҡйўҶеҹҹеұ•ејҖж·ұеәҰеҚҸеҗҢгҖӮеңЁе…¬зӣҠж…Ҳе–„ж–№йқўпјҢзҪ‘дёҠзҘӯзҘ–е№іеҸ°еҸҜжҗәжүӢж…Ҳе–„жңәжһ„еҗҲдҪңпјҢжҲҗз«Ӣе…¬зӣҠзҘӯзҘҖи®ЎеҲ’гҖӮи®ҝе®ўеңЁиҝӣиЎҢзј…жҖҖжҙ»еҠЁж—¶пјҢеҸҜйҖүжӢ©дёәе…¬зӣҠйЎ№зӣ®жҚҗиө„пјҢд»ҘйҖқдё–иҖ…еҗҚд№үдёәзӨҫдјҡиҙЎзҢ®еҠӣйҮҸгҖӮеҘҪжҜ”пјҢеҲӣе»әз”ҹжҖҒеҸӢеҘҪе…¬зӣҠзҘӯзҘҖйЎ№зӣ®пјҢи®ҝе®ўжҜҸе®ҢжҲҗдёҖж¬Ўдә‘зҘӯзҘҖпјҢе№іеҸ°дҫҝдјҡд»ҘдҪҝз”ЁиҖ…е’ҢйҖқиҖ…еҗҚд№үеңЁиҚ’жј еҢәеҹҹ移з§ҚдёҖжЈөж ‘иӢ—пјҢж—ўиЎЁйңІеҮәеҜ№йҖқиҖ…зҡ„жӮІжӮјпјҢдё”дёәзҺҜдҝқд»ҳеҮәеҝғеҠӣгҖӮ

дёҖгҖҒеҜ’иЎЈиҠӮзҘӯзҘҖз”Ёе“Ғпјҡдј з»ҹеә•и•ҙдёҺзҺ°д»ЈйҖӮй…Қ

дәҢгҖҒзҘӯзҘҖж—¶й—ҙпјҡж—©жҷҡж— з»қеҜ№дјҳеҠЈпјҢиҜҡеҝғдёәиҰҒ

жҲ‘们иҰҒзҗҶжҖ§е®Ўи§ҶжүӢжңәзҘӯжӢңиҝҷзұ»ж–°иө·дәӢзү©пјҢдәҺе°ҠйҮҚдј з»ҹзҘӯзҘҖж–ҮеҢ–зҡ„ж—¶й—ҙж®өпјҢз§үжҢҒејҖж”ҫжҺҘзәізҡ„еҝғжҖҒи®ӨеҗҢдә‘з«ҜеҜ’иЎЈиҠӮзҘӯзҘ–,еҜ’иЎЈиҠӮзҘӯзҘҖпјҢжӢ©е…¶е–„иҖ…пјҢиҲҚе…¶дёҚе–„гҖӮзӣёе…ійғЁй—ЁеҗҢе№іеҸ°еҚҸеҗҢеҘӢжҲҳпјҢе……е®һзӣ‘з®ЎеҲ¶еәҰпјҢжІ»зҗҶе№іеҸ°иҝҗиҗҘпјҢеј•еҜјдә‘зҘӯеҘ жңүеәҸгҖҒе®үзЁіеҸ‘еұ•гҖӮи®©жҲ‘们еӨ§е®¶жҗәжүӢиҝҺжҺҘдә‘з«ҜзҘӯзҘҖпјҢеңЁдј жүҝзҘӯзҘҖж–ҮеҢ–ж №и„үзҡ„йҒ“и·Ҝд№ӢдёҠпјҢиөӢдәҲе…¶ж–°зҡ„ж—¶д»ЈеҶ…ж¶өпјҢдҝғдҪҝиҝҷд»ҪеҜ№е…Ҳдәәзҡ„жӮјеҝөдёҺе°ҠеҙҮд№Ӣж„ҸпјҢеңЁж•°еӯ—жөӘжҪ®дёӢдёҚж–ӯиө“з»ӯпјҢйҮҠж”ҫеҮәжӣҙиҝ·дәәзҡ„е…үиҫүгҖӮеңЁд»ҠеӨ©йҡҸзқҖзҺҜдҝқж„ҸиҜҶдёҚж–ӯеҠ ж·ұпјҢдј з»ҹзҘӯзҘҖж–№ејҸеҜ№зҺҜеўғдә§з”ҹзҡ„дёҚеҲ©еҗҺжһңи¶ҠжқҘи¶ҠеҸ—е…іжіЁгҖӮиҖҒејҸзҘӯзҘҖдёӯпјҢдәә们з„ҡеӨ§йҮҸзәёй’ұпјҢж”ҫзӮ®пјҢдёҚеҚ•еј•еҸ‘еҲәйј»зҡ„зғҹж°”пјҢиҝҳеҸҜиғҪеј•еҸ‘зҒ«зҒҫеҚұжңәпјҢз»ҷз”ҹжҖҒжқЎд»¶еёҰжқҘжІүйҮҚиҙҹжӢ…гҖӮдҫқжҚ®з»ҹи®ЎпјҢжҜҸдёҖе№ҙе…¬еҺҶеӣӣжңҲеҲқжё…жҳҺж—¶пјҢеӣ зҘӯзҘҖз”ЁзҒ«иҮҙдҪҝзҡ„жЈ®жһ—зҒ«зҒҫеұЎеұЎеҸ‘з”ҹпјҢеҜ№ж ‘жңЁиө„жәҗе’Ңз”ҹжҖҒжқЎд»¶еј•еҸ‘дёҘйҮҚжҚҹеқҸгҖӮ

еҘҪжҜ”пјҢжө·еӨ–еҠЎе·Ҙзҡ„е°Ҹз”°пјҢз”ұдәҺе·ҘдҪңеҺҹеӣ жІЎжі•еңЁжё…жҳҺиҠӮжңҹиҝ”еӣҪжү«еў“гҖӮд»ҘеүҚжё…жҳҺжқҘдёҙж—¶пјҢд»–йғҪж»Ўеҗ«ж„§з–ҡдёҺзүөжҢӮгҖӮзҺ°еңЁпјҢд»–еҖҹеҠ©зәҝдёҠзҘӯзҘҖе№іеҸ°пјҢдёәдёӢдё–зҡ„зҲёеҰҲжҲҗз«ӢдәҶзәӘеҝөйҰҶпјҢйҖўжё…жҳҺйӮЈеӨ©пјҢеҚідҫҝиҝңеңЁејӮеӣҪд»–д№ЎпјҢд»–йғҪеҸҜд»ҘжҢүж—¶иҝӣзҢ®йІңиҠұгҖҒи®°дёӢж»Ўеҗ«зңҹжғ…зҡ„зҘӯж–ҮпјҢеҜ„жүҳиҮӘе·ұзҡ„ж— е°ҪжҖқеҝөгҖӮиӯ¬еҰӮпјҢз–«жғ…жңҹй—ҙпјҢеҫҲеӨҡдәәжјӮжіҠеңЁеӨ–пјҢж— жі•иҝҳд№ЎжӢңзҘӯпјҢдә‘зҘӯжҲҗдёәдәҶ他们еҜ„жүҳеҝөжҖҖд№Ӣжғ…зҡ„дёҚеҸҜеҝҪи§Ҷзҡ„ж–№ејҸпјҢи®©дәІж—Ҹд№Ӣжғ…з©ҝйҖҸз©әй—ҙзҡ„еұҸйҡңпјҢдәҺдә‘з«Ҝеӯҳз»ӯгҖӮ

еҜ’иЎЈиҠӮзҘӯзҘ–,еҜ’иЎЈиҠӮзҘӯзҘҖдҪңдёәиҖҒејҸзҘӯзҘҖж•°еӯ—ж—¶д»Јзҡ„ејҖжӢ“дёҺиЎҚз”ҹпјҢз»ҷдәә们з»ҷеҮәдәҶдёҖз§Қи·Ёи¶Ҡж—¶й—ҙе’Ңз©әй—ҙгҖҒдҪҺиҖ—зҺҜдҝқдё”еҜҢжңүжғ…ж„ҹжҡ–еәҰзҡ„зҘӯжү«ж–°ж–№ејҸгҖӮе®ғдёҚе…үжү“з ҙдәҶиҖҒејҸзҘӯзҘҖзҡ„ж—¶з©әйҷҗеҲ¶пјҢи®©дәІжғ…зң·жҒӢе’ҢжҢӮеҝөиғҪеӨҹеңЁдә‘з«Ҝдјёеұ•пјҢд№ҹжүҝиҪҪзқҖ家ж—Ҹж–ҮеҢ–жүҝ继зҡ„иү°е·ЁдҪҝе‘ҪпјҢжҲҗдёәжһ¶жһ„д»Јйҷ…дәІжғ…зҡ„жЎҘжўҒгҖӮ

дә‘зј…жҖҖзҡ„дёҠеёӮ并йқһеҫҲеҝ«е°ұиғҪе®ҢжҲҗпјҢе®ғзҡ„иӮҮе§ӢеҸҜиҝҪеҜ»иҮі1990е№ҙд»ЈжҺҘиҝ‘е°ҫеЈ°ж—¶гҖӮеҪјж—¶пјҢеӣ зү№зҪ‘жҠҖжңҜеҲҡйңІиӢ—еӨҙпјҢе°ұжңүдёҖдәӣжө·еӨ–еҸҠжёҜгҖҒжҫігҖҒеҸ°еҢәеҹҹзҡ„еҚҺиЈ”дҫЁиғһпјҢеӣ иғҢдә•зҰ»д№Ўйҡҫд»Ҙиҝ”д№ЎзҘӯзҘ–пјҢеҝ«дёҖжӯҘеҖҹеҠ©зҪ‘з»ңиө„жәҗе№іеҸ°ејҖеұ•зәҝдёҠзҘӯжӢңпјҢжҲҗдәҶдә‘зҘӯзҘҖзҡ„иө·е§ӢжҺўз©¶иҖ…гҖӮдёҚиҝҮиҜҙжқҘпјҢдёәеҪ“ж—¶зҺҜеўғеҲ¶зәҰпјҢзҪ‘з»ңжҷ®еҸҠзЁӢеәҰжңүйҷҗгҖҒжҠҖжңҜиҫғдёәзЁҡе«©зӯүеӣ зҙ пјҢдә‘зҘӯеҸ‘еұ•йҖҹеәҰж»һеҗҺпјҢд»…еңЁиҫғе°ҸеҢәеҹҹеӯҳеңЁгҖӮ

зӣҙиҮіеҲ°дәҶ2004е№ҙпјҢж°‘ж”ҝйғЁйўҒеёғж–Ү件иёҠи·ғжҸҗеҖЎе№¶жҝҖеҠұдәҺзҪ‘з»ңејҖеұ•зҘӯжү«зӯүж–°з”ҹд»ЈзҘӯзҘҖж–№ејҸпјҢжӯӨдёҫжҺӘж–№жЎҲдёәдә‘зҘӯзҡ„еҸ‘еұ•иөӢдәҲејәеҠІеҠ©жҺЁеҠӣгҖӮеңЁд»ҠеӨ©йҡҸзқҖзҪ‘з»ңжҠҖжңҜжңҲејӮж—Ҙж–°пјҢзҪ‘з»ңеҹәзЎҖдҪ“зі»дёҚж–ӯең°е®Ңе–„пјҢеёҰе®ҪдёҚж–ӯдјҳеҢ–жҸҗеҚҮпјҢдә‘зҘӯзҘҖиҝҺжқҘжҖҘйҖҹеҸ‘еұ•ж—¶жңҹгҖӮж„ҲжқҘж„ҲеӨҡзҡ„зҪ‘дёҠзҘӯзҘҖе№іеҸ°е‘ҲжүҺе ҶејҸеӨ§йҮҸеҮәзҺ°пјҢдҪҝз”ЁеҠҹиғҪд№ҹжёҗжёҗдё°еҜҢиҖҢе®Ңе–„гҖӮ

е°ұзӨҫдјҡи®ӨеҸҜзЁӢеәҰж–№йқўпјҢеңЁд»ҠеӨ©йҡҸзқҖйқ’е№ҙдәәжёҗжёҗжј”еҸҳжҲҗзӨҫдјҡдё»дҪ“пјҢдә‘зҘӯзҡ„и®ӨеҸҜеәҰж—ҘзӣҠжҸҗй«ҳгҖӮе№ҙиҪ»зҫӨдҪ“з”ҹй•ҝдәҺж•°еӯ—ж—¶д»ЈпјҢеҜ№еӣ зү№зҪ‘жҠҖжңҜе’Ңж–°е…ҙдә§зү©дҪ“зҺ°еҮәжӣҙејәзҡ„жҺҘеҸ—еәҰе’ҢйҖӮеә”жҖ§ гҖӮ他们жӣҙиҒҡз„ҰдәҺдёӘжҖ§еҢ–гҖҒж–№дҫҝзҡ„з”ҹжҙ»ж ·ејҸпјҢдә‘зҘӯзҘ–жҒ°дёҺ他们йңҖжұӮзӣёз¬ҰгҖӮеңЁжҳҺеӨ©пјҢдә‘зҘӯеҘ д№ҹи®ёдјҡжҲҗдёәйқ’е№ҙдәәзҘӯзҘҖзҡ„жіЁйҮҚзҡ„ж–№ејҸпјҢиҖҢдё”еӣ 他们еҪұе“ҚиҖҢж”№еҸҳпјҢеёҰеҠЁжӣҙеӨҡдәәйҮҚеЎ‘и§ӮеҝөпјҢеә”е…Ғ并еҸӮдёҺдә‘зҘӯзҘ–гҖӮ

дј з»ҹзҘӯзҘҖж–ҮеҢ–дёӯе…·еӨҮзҡ„家ж—Ҹеӣўз»“и§Ӯеҝөе’Ңд№Ўжқ‘жғ…жҖҖпјҢд№ҹи®©йғЁеҲҶзҫӨдҪ“еҜ№дә‘зҘӯеҝғеӯҳеҒҸи§ҒгҖӮ家ж—ҸжҲҗе‘ҳ们йҪҗиҒҡеў“ең°пјҢе…ұеҗҢеҮӯеҗҠе…ҲиҫҲпјҢжӯӨзұ»еһӢйӣҶдҪ“жҙ»еҠЁдёҚеҚ•еҚ•жҳҜеҜ№йҖқиҖ…зҡ„зҘӯеҘ д№Ӣжғ…пјҢиҝӣиҖҢжҳҜејәеҢ–家ж—ҸеҮқиҒҡеҠӣгҖҒ继еҫҖејҖжқҘ家ж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„дёҚеҸҜеҝҪи§Ҷзҡ„ж–№ејҸгҖӮиҖҢдә‘зҘӯзҡ„еҲҶж•ЈжҖ§дёҺиҷҡе№»жҖ§пјҢд»ӨдёҖдәӣдәәжҸӘеҝғдјҡйҷҚдҪҺ家ж—ҸжҲҗе‘ҳд№Ӣй—ҙзҡ„е…іиҒ”еәҰпјҢдҪҝ家ж—Ҹж–ҮеҢ–дј жүҝиў«еҶ·иҗҪгҖӮжҢү照他们зҡ„жғіжі•пјҢдә‘зҘӯзҘҖдёҚдјҡеғҸиҖҒејҸзҘӯзҘҖйӮЈж ·пјҢ让家ж—ҸжҲҗе‘ҳ们дәҺзү№е®ҡж—¶й—ҙең°зӮ№зў°еӨҙпјҢдёҖиө·дҪ“дјҡ家ж—Ҹзҡ„ж•…дәӢе’Ңж–ҮеҢ–зү№иүІпјҢд»ҺиҖҢйҷҚдҪҺ家ж—Ҹеӣўз»“延з»ӯзЁӢеәҰгҖӮ

еңЁзҪ‘дёҠзҘӯзҘ–е№іеҸ°дёҠпјҢ家ж—ҸжҲҗе‘ҳ们еҸҜд»ҘдёҖеқ—е„ҝдёәйҖқеҺ»зҡ„дәәеҲӣе»әзәӘеҝөйҰҶпјҢеңЁзәҝдёҠдј е·ІйҖқд№Ӣдәәзҡ„з…§зүҮгҖҒжӢҚж‘„и§Ҷйў‘гҖҒеІҒжңҲи¶іиҝ№иҜёеӨҡиө„ж–ҷпјҢиҝҷдәӣжқҗж–ҷеҸҳдёә家ж—ҸжҳҘз§Ӣзҡ„зҫҺеҘҪи®°еҪ•пјҢдҪҝеҗҺдәәеҸҜд»Ҙжӣҙе®Ңж•ҙең°дәҶи§Је…ҲиҫҲзҡ„дёҖдё–гҖӮеҗҢж—¶пјҢеӨ§е®¶д»Қ然еҸҜд»ҘеңЁзәӘеҝөеӣӯз•ҷиЁҖжқҝеҲҶдә«иҮӘе·ұи·ҹйҖқиҖ…зҡ„еӣһеҝҶеҚ°и®°гҖҒдҪ“жӮҹпјҢз•…и°Ҳ家ж—Ҹз»ҸеҺҶгҖӮдҫқжӯӨж–№ејҸпјҢ家ж—ҸжҲҗе‘ҳзҡ„еҪјжӯӨзҡ„жғ…ж„ҹзәҪеёҰжҢҒз»ӯеҠ еӣәпјҢж—ҸеҶ…ж–ҮеҢ–дј жүҝеңЁдё–д»Јй—ҙдј жүҝ延з»ӯгҖӮеҘҪжҜ”пјҢзҺӢ家зҡ„еӯҗеӯҷдёҮд»ЈеҖҹеҠ©зәҝдёҠзҘӯзҘҖе№іеҸ°пјҢдёәй•ҝзң зҡ„зҘ–иҫҲеҗҜз”ЁдәҶзәӘеҝөйҰҶпјҢе…¶е°ҶиҖҒдёҖд»Је№ҙе°‘ж—¶зҡ„з•ҷеҪұгҖҒеҠӘеҠӣиҝҮзЁӢпјҢд»ҘеҸҠ家ж—ҸйҖ’дј зҡ„家и®ӯиҜёеӨҡиө„ж–ҷзҪ‘дёҠдј иҮізәӘеҝөеӣӯгҖӮдҪҶеҮЎйҮҚиҰҒиҠӮж—ҘпјҢ家ж—ҸжҲҗе‘ҳ们йғҪдјҡеңЁзәӘеҝөеӣӯз•ҷиЁҖе“ҖеҝөпјҢйқ’е№ҙдәәд»Ҙиҝҷдәӣиө„ж–ҷеҸҠз•ҷиЁҖдёәжҚ®пјҢж·ұе…Ҙж„ҹеҸ—еҲ°е®¶ж—ҸиҒҡеҗҲеҠӣе’ҢиҝҮеҺ»зҡ„е…ҲиҫҲзҡ„еҝғжҷәеҠӣйҮҸпјҢж—ҸеҶ…ж–ҮеҢ–дј жүҝдәҺж— еҪўдёӯеҫ—еҲ°дј жүҝгҖӮ

дә‘зҘӯ并йқһеҸӘжҳҜдёҖж—¶зҡ„жҪ®жөҒпјҢеҸҚиҖҢжҳҜжңүзқҖйӣ„еҺҡзҡ„еҸ‘еұ•еҹәзЎҖиҝҳжңүз№ҒжқӮеә”з”ЁеңәжҷҜгҖӮдјҙйҡҸеҹҺеёӮе»әи®ҫжӯҘдјҗеҠ еҝ«пјҢеӨ§йҮҸдәәзҫӨж¶ҢиҝӣеҹҺеёӮпјҢеңЁеӨ–зңҒе·ҘдҪңгҖҒз”ҹжҙ»еҸ‘еұ•дёәеёёжҖҒеҢ–пјҢи®ёеӨҡдәәеңЁе…ій”®зҘӯзҘҖж—¶ж®өзӮ№йҡҫд»ҘеҪ’зұҚдәІиә«еҘ зҘӯпјҢ常规зҘӯжү«еҪўејҸйҘұеҸ—иҜёеӨҡдёҚдҫҝеӣ°жү°гҖӮиҖҢдә‘з«ҜзҘӯзҘҖеҮӯеҖҹдә’иҒ”зҪ‘дҫҝеҲ©жҖ§пјҢжҢЈи„ұж—¶й—ҙз©әй—ҙзҰҒй”ўпјҢи®©жҜҸдёҖдёӘдәәеҚідҫҝзӣёи·қиҝўиҝўдёҮйҮҢпјҢд№ҹиғҪеҮӯеҖҹжүӢжңәгҖҒ笔记жң¬з”өи„‘зӯүз»Ҳз«ҜеҷЁжў°пјҢдёәйҖқиҖ…иҝӣзҢ®йІңиҠұгҖҒзғӣзҒ«зӮ№дә®гҖҒи®°иҝ°жҖқеҝөгҖӮиҜҘжЁЎејҸдёҚд»…ж»Ўи¶ідәҶеёӮж°‘еҜ№дәІдәәзҡ„жҖқж…•д№Ӣжғ…пјҢд№ҹиғҪйҖӮеә”зҺ°д»Ҡеҝ«йў‘зҺҮж—Ҙеёёж–№ејҸпјҢжӯЈеӣ дёәиҝҷж ·иөўеҫ—жӣҙеӨҡдәәзҡ„йқ’зқҗгҖӮ

иҝӣиЎҢеҜ№жҜ”пјҢдә‘зҘӯзҘҖе…·жңүжҳҺжҳҫзҡ„з»ҝиүІзҺҜдҝқдјҳеҠҝгҖӮе®ғд»ҘзәҝдёҠдҫӣе“Ғжӣҝд»Је®һзү©зҘӯе“ҒпјҢеҒңжӯўдәҶзәёй’ұз„ҡзғ§дёҫеҠЁеҪўжҲҗзҡ„ж»ҡж»ҡзғҹ幕пјҢд№ҹйҡҸд№Ӣж¶ҲеӨұдәҶйһӯзӮ®зҮғж”ҫеҗҺзҡ„ж»Ўең°ж®ӢжёЈгҖӮеёӮж°‘зӮ№еҮ»еұҸ幕пјҢе°ұиғҪе®ҢжҲҗ敬зҢ®иҠұеңҲгҖҒзӮ№йҰҷгҖҒиҙЎеҘүй…’зӯүзҘӯзҘҖд»ӘејҸеҠЁдҪңпјҢж—ўиЎЁйңІеҮәеҜ№е·Іж•…иҖ…зҡ„зј…жҖҖжғ…пјҢеҸҲдҝқжҠӨдәҶз”ҹжҖҒзҺҜеўғгҖӮи®ҝе®ўеңЁе№іеҸ°дёҠиҝӣиЎҢзј…жҖҖжҙ»еҠЁпјҢж— д»»дҪ•жұЎжҹ“з”ҹжҲҗпјҢзңҹжӯЈе®һзҺ°дәҶз»ҝиүІзҘӯзҘҖпјҢдёәжҠӨи“қеӨ©еҮҖеңҹеҘүзҢ®дёҖд»ҪеҠӣйҮҸгҖӮжӯӨз§Қз»ҝиүІзҘӯзҘҖеҪўејҸпјҢз¬ҰеҗҲж—¶д»ЈеҸ‘еұ•зҡ„жҪ®жөҒпјҢеҗҢж ·и®©еҗҺдәәеҫ—д»ҘеңЁжӣҙжғ¬ж„ҸзҺҜеўғйҮҢеҝөжҖҖеүҚдәәгҖӮ

зҘӯзҘҖпјҢд»Һж №жң¬дёҠиҜҙпјҢжҳҜжғ…ж„ҹзҡ„жҠ’еҸ‘еӨ„е’Ң家ж—Ҹж–ҮеҢ–жүҝ继зҡ„дёҚеҸҜеҝҪи§Ҷзҡ„ж–№ејҸгҖӮдә‘зҘӯе…ідәҺиҝҷж–№йқўеҗҢж ·дә§з”ҹйҮҚиҰҒдҪңз”ЁпјҢе®ғдёәдәә们жҸҗдҫӣдәҶдёҖдёӘзү№иүІзҡ„жғ…ж„ҹдә’еҠЁеңәжүҖпјҢ让家ж—ҸжҲҗе‘ҳ们иғҪжӣҙз®Җжҳ“ең°е…ұеҗҢеҮӯеҗҠе…ҲиҫҲпјҢжүҝ继家ж—ҸеӣһеҝҶгҖӮ

дә‘зҘӯеҘ дҪңдёәдёҖз§Қж–°е…ҙзҡ„зҘӯжү«ж–№ејҸпјҢзәө然дәҺеҸ‘еұ•е»¶дјёж—¶йҷ·е…ҘдёҖдәӣдәүи®®еӣ°еўғпјҢдҪҶе®ғзҡ„жҪңи—ҸжҪңеҠӣдёҚеҸҜе°ҸзңӢгҖӮйҡҸзқҖжҠҖжңҜдёҚж–ӯиҝӯд»Је’ҢзӨҫдјҡи§Ӯеҝөжёҗж¬Ўйқ©ж–°пјҢдә‘зҘӯйў„жңҹж—ҘеҗҺе°ҶжҲҗдёәдёҖз§Қжҷ®йҒҚиў«жҺҘеҸ—йҮҮзәізҡ„еёёи§ҒзҘӯзҘҖеҪўејҸпјҢдёәдәә们дҫӣд»Ҙжӣҙз®ҖеҚ•гҖҒз»ҝиүІзҺҜдҝқгҖҒиҝҘд№ҺдёҚеҗҢзҡ„зҘӯзҘҖдҪ“жӮҹпјҢ并且еңЁдј жүҝж–ҮжҳҺгҖҒжғ…ж„ҹеҸ—иҒҡгҖҒжҺЁеҠЁзӨҫдјҡеҗ‘еҘҪеҸ‘еұ•зӯүзӯүж–№йқўжүҝжӢ…жӣҙе…ій”®дҪңз”ЁгҖӮжҲ‘们йңҖдё»еҠЁжҺҘзәіиҝҷдёҖж–°е…ҙдәӢзү©пјҢжҢҮеј•е…¶жңүеәҸгҖҒе®үзЁіеҸ‘еұ•пјҢи®©дә‘зҘӯзҘ–еңЁж•°еӯ—еҢ–еӨ§зҺҜеўғдёӢжҢҘжҙ’зү№жңүзҡ„з»ҡдёҪе…үеҪ©гҖӮ

д»ҺжҠҖиғҪж”№иүҜи§’еәҰиҝҷж ·жқҘзңӢпјҢдә‘зҘӯзҘҖе°Ҷд»°д»—еүҚжІҝ科жҠҖпјҢдёҚж–ӯдјҳеҢ–з”ЁжҲ·дҪ“йӘҢеәҰгҖӮеңЁд»ҠеӨ©йҡҸзқҖиҷҡжӢҹзҺ°е®һе’ҢеҠ ејәзҺ°е®һжҠҖжңҜзҡ„дёҚж–ӯиүҜжҖ§еҸ‘еұ•пјҢи®ҝе®ўжҲ–и®ёйҖҡиҝҮдҫҝжҗәз©ҝжҲҙи®ҫеӨҮпјҢеҰӮжІүжөёејҸеӨҙзӣ”гҖҒдҪ“йӘҢејҸARзңјй•ңзӯүпјҢжңүиә«дёҙе…¶еўғд№Ӣж„ҹеҸӮеҠ зҘӯзҘҖзҡ„иҝҮзЁӢгҖӮж”ҫйЈһжғіиұЎпјҢжңӘжқҘеҚіе°ҶеҲ°жқҘзҡ„дә‘зҘӯзҘҖжғ…жҷҜдёӯпјҢз”ЁжҲ·еҘ—дёҠиҷҡжӢҹзҺ°е®һдәӨдә’и®ҫеӨҮпјҢдҫҝеҸҜзһ¬й—ҙжҠөиҫҫеёғзҪ®иӮғз©Ҷзҡ„з”өеӯҗзҘӯзҘҖеңәең°пјҢзңјеүҚе‘ҲзҺ°зҡ„жҳҜзңҹе®һж„ҹеҚҒи¶ізҡ„еў“зў‘пјҢе‘Ёиҫ№жҳҜд»ҝйҖ йІңиҠұз»ҝжӨҚпјҢеҫ®йЈҺжҹ”жӢӮпјҢдҫқж—§е—…еҫ—жҒ¬йӣ…зҡ„иҠұйҰҷгҖӮи®ҝе®ўиғҪеӨҹеңЁиҜҘзәҝдёҠзҺҜеўғдёӯпјҢеҰӮеҗҢзҺ°е®һдёҖж ·пјҢеҗ‘йҖқиҖ…ж·ұйһ иә¬гҖҒ敬зҢ®иҠұеңҲгҖҒзӮ№йҰҷпјҢдёҺ家дәәдёҖиө·иҝӣиЎҢе®Ңж•ҙзҘӯзҘҖжҙ»еҠЁпјҢж·ұж·ұж„ҹеҲ°йӮЈз§Қеә„йҮҚдёҺеҮқйҮҚпјҢеӨ§еӨ§еўһејәзҘӯзҘҖжөҒзЁӢиҗҘйҖ зҡ„д»ӘејҸжІүжөёж„ҹгҖӮ

еҜ’иЎЈиҠӮзҘӯзҘ–,еҜ’иЎЈиҠӮзҘӯзҘҖејәжңүеҠӣзҡ„дјҳеҠҝд№ӢдёҖпјҢйӮЈеҚіжҳҜжҢЈи„ұж—¶з©әзҰҒй”ўгҖӮеңЁиҖҒејҸзҘӯзҘҖдёӯпјҢеёӮж°‘йҖҡеёёйңҖиҰҒеңЁзү№ж®Ҡж—¶еҲ»пјҢеҰӮжё…жҳҺгҖҒдёӯе…ғиҠӮзӯүпјҢй•ҝйҖ”иҫ—иҪ¬еӣһеҲ°е®¶д№ЎпјҢеҲ°еқҹең°иҝӣиЎҢзҘӯжӢңгҖӮиӢҘйқўдёҙе·ҘдҪңеӨ§еҝҷгҖҒеҚғйҮҢиҝўиҝўжҲ–иҖ…жҳҜдёҚеҘҪжғ…еҶөйҡҫд»ҘеҪ’д№ЎпјҢд»…иғҪз•ҷдёӢжғӢжғңгҖӮиҖҢзҪ‘зҘӯеҲҷеҸҳеҠЁдәҶиҝҷдёҖеұҖйқўпјҢе®ғиҝҗз”Ёдә’иҒ”зҪ‘е·Ҙе…·пјҢи®©дәә们дёҚз®Ўдё–з•Ңе“ӘдёӘи§’иҗҪпјҢйҡҸж—¶йҡҸең°жғіиө·з”ҹжҙ»еңЁеӨ©е Ӯдёӯзҡ„дәІдәәпјҢйғҪеҸҜд»ҘеҪ“еҚіејҖеҗҜиҝҪжҖқе№іеҸ°пјҢеҘүзҢ®дёҖд»ҪжҖқеҝөгҖӮ

зңӢжңӘжқҘпјҢдә‘зҘӯжӢңд№ҹи®ёеңЁжҠҖжңҜеҸҠж–ҮеҢ–иҒ”еҗҲй©ұеҠЁдёӢпјҢжӢҘжҠұжӣҙејҖйҳ”еҸ‘еұ•еүҚйҖ”пјҢж·ұеәҰеҘ‘еҗҲзӨҫдјҡз”ҹжҙ»пјҢеҸ‘жҢҘжӣҙе…Ёйқўе…ій”®з”ЁйҖ”гҖӮ

еңЁз§‘жҠҖжһҒйҖҹйқ©ж–°зҡ„еҪ“дёӢпјҢзҪ‘з»ңжӯЈд»Ҙз©әеүҚзҡ„еҠІеӨҙ蔓延иҮіз”ҹжҙ»зҡ„жҜҸдёӘз»ҶиҠӮпјҢеҚідҫҝжҳҜдј з»ҹзҡ„зҘӯжӢңжҙ»еҠЁд№ҹж— еЈ°д№ҳдёҠж•°еӯ—еҸ‘еұ•еҝ«иҪҰгҖӮдә‘зҘӯжӢңеә”йңҖеҮәзҺ°пјҢжҲҗдәҶдёҖдёӘеӨҮеҸ—зһ©зӣ®зҡ„ж–°е…ҙзј…жҖҖеҪўејҸгҖӮеҸӘйңҖдёҖй”®и§ҰеҸ‘пјҢдәә们еҸҜи·Ёи¶Ҡж—¶й—ҙе’Ңз©әй—ҙзҡ„йҷҗеҲ¶пјҢдёҚз®ЎжҳҜеңЁдҪ•ж—¶иҝҳжҳҜдҪ•ең°йғҪиғҪзј…жғійҖқеҺ»зҡ„家дәәгҖҒжүҝиҪҪжІүз—ӣзҡ„е“ҖжҖқгҖӮ

еңЁж–ҮеҢ–дёҺж•ҷиӮІйўҶеҹҹпјҢиҝңзЁӢзҘӯзҘҖе№іеҸ°еҸҜд»ҘжҲҗдёәжүҝиҪҪ家ж—Ҹж–ҮеҢ–дёҺеҺҶеҸІдј жүҝзҡ„е…ій”®гҖӮе№іеҸ°еҸҜд»ҘеҗҜеҠЁе®¶ж—Ҹж–ҮеҢ–дј жүҝиҜҫзЁӢпјҢеёҰзқҖз”ЁжҲ·ж·ұе…ҘжҺўеҜ»е®¶ж—ҸжҳҘз§ӢгҖҒ家еәӯ规иҢғгҖҒдёҠд»Јж•…дәӢзӯүдҝЎжҒҜпјҢ并еҖҹеҠ©зәҝдёҠзҘӯзҘҖе№іеҸ°ејҖеұ•е‘ҲзҺ°еҸҠдј ж’ӯгҖӮеӯҰж Ўе’ҢзӨҫеҢәд№ҹеҸҜеҲ©з”ЁзәҝдёҠзҘӯжү«е№іеҸ°ејҖеұ•дј з»ҹж•ҷиӮІж–ҮеҢ–е®һи·өпјҢи®©йқ’е°‘е№ҙжҳҺзҷҪзҘӯзҘҖж–ҮеҢ–зҡ„еҶ…ж¶өе’ҢдҪңз”ЁпјҢеўһејәж°‘ж—ҸиҮӘиұӘж„ҹе’Ңж–ҮеҢ–и®ӨеҗҢж„ҹгҖӮдёҫдҫӢиҜҙжқҘпјҢеӯҰж Ўз»„з»ҮеӯҰз”ҹеңЁдә‘зҘӯе№іеҸ°дёҠдёәиӢұеӢҮиұӘжқ°еҲӣе»әзәӘеҝөйҰҶпјҢйҖҡиҝҮе…ЁеҘ—еӯҰд№ е…ҲзғҲдәӢиҝ№гҖҒжү§иЎҢзәҝдёҠзҘӯжү«зӯүжҙ»еҠЁпјҢеҹ№е…»еӯҰз”ҹзҡ„зҲұеӣҪдё»д№үзІҫзҘһе’ҢеҺҶеҸІиҙЈд»»жӢ…еҪ“ж„ҹгҖӮ

иҷҪ然дә‘зҘӯе…·жңүеҫҲеӨҡдјҳиғңд№ӢеӨ„пјҢдҪҶдәҺеҸ‘еұ•е»¶дјёж—¶пјҢиҝҳжҳҜеӯҳеңЁзқҖеҸ—дј з»ҹи§ӮеҝөжүҖиҮҙзҡ„дёҘеі»жҢ‘жҲҳгҖӮеңЁдј з»ҹжҖқжғіеҶ…пјҢзҘӯзҘҖз§°еҫ—дёҠжҳҜеҫҲжҳҜеә„йҮҚзҘһеңЈзҡ„жҙ»еҠЁпјҢжҗәеёҰзқҖдәә们еҜ№йҖқиҖ…зҡ„敬慕дёҺжҖҖеҝөпјҢе…¶д»ӘејҸдёҺзҺҜиҠӮе…·еӨҮдёҘжӯЈзҡ„规иҢғж ҮеҮҶгҖӮиҖҒејҸзҘӯзҘҖеҒҸеҗ‘жқҘеҲ°зҺ°еңәпјҢдёҺйҖқиҖ…иҝӣиЎҢ вҖңиҝ‘и·қзҰ»жҺҘи§ҰвҖқпјҢз§үжҢҒеҸӘжңүиҝҷж ·жүҚиғҪеӨҹиҜ йҮҠеҮәзңҹжғ…е®һж„ҸгҖӮдәә们иҝӣиЎҢзҘӯзҘҖд№Ӣж—¶пјҢеҮӯзғ§зәёй’ұгҖҒзӮ·йҰҷи·ӘжӢңзӨјгҖҒиҚҗзҢ®зҘӯе“Ғзӯүе®һйҷ…иЎҢдёәиЎЁзҺ°пјҢе®ҢжҲҗеҗҢйҖқиҖ…еҜ№иҜқпјҢиҝҷдәӣиЎҢдёәдёҫжӯўдёҚеҚ•еҚ•жҳҜеҜ№йҖқиҖ…зҡ„жӮІжӮјпјҢиҖҢдё”жҳҜеҜ№е®¶ж—Ҹдј жүҝе’Ңдј з»ҹзҡ„ж–ҮеҢ–зҡ„еқҡе®ҲгҖӮ

2006е№ҙпјҢж°‘ж”ҝйғЁй—ЁеҶҚйј“е№ІеҠІпјҢеҖЎиЎҢз»ҝиүІж–ҮжҳҺзҡ„зҪ‘дёҠзәӘеҝөж–№ејҸпјҢеҗ„ең°ж®Ўд»ӘжңҚеҠЎз«ҷдәҰжӯҘдәҰи¶ӢпјҢжҺҘиҝһжҺЁеҮәзҪ‘з»ңзј…жҖҖжңҚеҠЎгҖӮиҝҷж ·зҡ„е№іеҸ°дёҚеҚ•жҸҗдҫӣдј з»ҹж ·ејҸзҢ®иҠұгҖҒзӮ№йҰҷгҖҒиҙЎеҘүй…’зӯү常规зҘӯзҘҖиҒҢиғҪпјҢиҝҳиғҪж”ҜжҢҒз”ЁжҲ·еҜје…ҘйҖқиҖ…зҡ„йҘұж»Ўзҡ„дәәз”ҹйҳ…еҺҶгҖҒзӣёзүҮгҖҒйҹійў‘гҖҒжӢҚж‘„и§Ҷйў‘иҜёеӨҡиө„ж–ҷпјҢз»„е»әиө·дёҖдёӘдёӘеҶ…е®№йҘұж»ЎгҖҒжё©жғ…ж»Ўж»Ўзҡ„зҪ‘з»ңзәӘеҝөе ӮпјҢи®©йҖқиҖ…зҡ„йҹіе®№з¬‘иІҢй•ҝд№…дҝқз•ҷдёӢеҺ»пјҢд№ҹи®©еҗҺдәәзҡ„иҝҪжҖқжӢҘжңүдәҶжӣҙдёәе…·иұЎзҡ„еҜ„жүҳд№ӢжүҖгҖӮ

дәәе·ҘжҷәиғҪAIжҠҖжңҜд№ҹиғҪдёәдә‘зҘӯзҘҖжҸҗдҫӣжӣҙеӨҡжғҠе–ңгҖӮAIеҸҜдҫқжҚ®дәҺз”ЁжҲ·жҸҗдҫӣиҖҢжқҘзҡ„йҖқиҖ…з»ҸеҺҶдҝЎжҒҜгҖҒзӣёзүҮгҖҒйҹіжӯҘжҲ–и§Ҷйў‘зӯүзӣёе…ідҝЎжҒҜпјҢеҲӣз«ӢеҮәж·ұеәҰиҝҳеҺҹзҡ„йҖқиҖ…иҷҡжӢҹеҪўиұЎгҖӮиҝҷдёӘиҷҡжӢҹеҪўиұЎдёҚдҪҶеңЁеӨ–и§ӮеұӮйқўе’ҢйҖқиҖ…еҪўдјјзҘһдјјпјҢеҸҜд»Ҙдёҙж‘№йҖқиҖ…зҡ„еЈ°йҹігҖҒиЎЁиҝ°йЈҺж је’ҢеҠЁдҪңиЎҢдёәгҖӮи®ҝе®ўеҸҜд»ҘдёҺиҜҘиҷҡжӢҹеҪўиұЎдәӨи°ҲпјҢдёҖеҰӮйҖқиҖ…жңӘжӣҫиҝңзҰ»пјҢжӣҙж·ұеұӮж»Ўи¶іеӨ§е®¶еҜ№йҖқиҖ…зҡ„иҪёеҝөд№Ӣжғ…гҖӮдёҫдҫӢиҜҙжқҘпјҢи®ҝе®ўеҗ‘иҷҡжӢҹеҢ–иә«дәҶи§Јжӣҫз»Ҹзҡ„жҹҗ件дәӢпјҢе®ғиғҪдҫқжҚ®ж•°жҚ®еә“дёӯзҡ„ж•°жҚ®и®°еҪ•пјҢжҢүйҖқиҖ…еҸЈеҗ»ж–№ејҸи§Јзӯ”пјҢи®©жҜҸдёҖеҗҚз”ЁжҲ·еңЁе“ҖеҝөдёӯеҸ–еҫ—еҝғзҒөзҡ„е№іе’ҢгҖӮ

дј—еӨҡиҖҒиҖ…еӣ дј з»ҹзҘӯзҘҖи§Ӯеҝөж·ұеҸ—еҪұе“ҚпјҢеҜ№дә‘зҘӯжңүжүҖзҠ№иұ«гҖӮ他们жғіжқҘдә‘зҘӯзҘҖиҝҮдәҺз©әе№»еҢ–пјҢзңҹе®һж„ҹж¬ зјәпјҢд»ӘејҸж„ҹзјәд№ҸпјҢеҫҲйҡҫеҰӮе®һеҜ„жүҳеҜ№еүҚдәәзҡ„е“ҖжҖқгҖӮ他们и®ӨдёәпјҢжІЎжңүдәІиә«еҲ°еў“ең°иҝӣиЎҢзҘӯжӢңпјҢжІЎжңүи§ҰеҸҠеў“зў‘пјҢжңӘдҪ“дјҡеҲ°еқҹең°зҡ„ж°ӣеӣҙпјҢеҘҪеғҸзјәдәҶе•ҘпјҢж— жі•жүҝжӢ…еҜ№е…Ҳдәәзҡ„еӯқжӮҢиҙЈд»» гҖӮиҜҘжҖқжғіи§Ӯеҝөзҡ„еӯҳеңЁпјҢдҪҝеҫ—дә‘зҘӯеңЁдј ж’ӯиҝҮзЁӢдёӯйҒӯеҸ—дәҶдәӣи®ёйҳ»зўҚпјҢе°‘ж•°зҫӨдҪ“жҖ»жҳҜйҡҫд»ҘжҺҘеҸ—иҝҷз§Қж–°еҮәзҺ°зҡ„зҘӯжү«жүӢж®өгҖӮ

еҲҶдә«дёҺдәӨдә’пјҡи®ҝе®ўеҸҜд»ҘжҠҠзәӘеҝөйҰҶй“ҫжҺҘеҲҶдә«дёҺдәІеҸӢпјҢеҸӢдәәзӮ№и§Ұй“ҫжҺҘж— йңҖжіЁеҶҢжөҒзЁӢеҚіеҸҜиҝҲиҝӣзәӘеҝөйҰҶеҶ…зҘӯжү«гҖҒиҝҪеҝҶз•ҷиЁҖгҖӮиҜёеӨҡе№іеҸ°и®ҫжңүдә’еҠЁзӨҫеҢәпјҢи®ҝе®ўеҸҜд»ҘеңЁзӨҫеҢәеҲҮзЈӢзҘӯзҘҖеҝғеҫ—гҖҒеҲҶдә«е®¶ж—ҸеҸІиҜқзӯүпјҢејәеҢ–家ж—ҸеҮқиҒҡеҠӣе’Ңдј з»ҹж–ҮеҢ–зҡ„дј жүҝгҖӮ

иҝңзЁӢеҜ’иЎЈиҠӮзҘӯзҘ–,еҜ’иЎЈиҠӮзҘӯзҘҖ继иҖҢдёҺзӨҫдјҡе…¬зӣҠиЎҢгҖҒж–ҮеҢ–иӮІдәәзӯүдё“дёҡйўҶеҹҹеұ•ејҖж·ұеәҰеҚҸеҗҢгҖӮеңЁе…¬зӣҠж…Ҳе–„ж–№йқўпјҢзҪ‘дёҠзҘӯзҘ–е№іеҸ°еҸҜжҗәжүӢж…Ҳе–„жңәжһ„еҗҲдҪңпјҢжҲҗз«Ӣе…¬зӣҠзҘӯзҘҖи®ЎеҲ’гҖӮи®ҝе®ўеңЁиҝӣиЎҢзј…жҖҖжҙ»еҠЁж—¶пјҢеҸҜйҖүжӢ©дёәе…¬зӣҠйЎ№зӣ®жҚҗиө„пјҢд»ҘйҖқдё–иҖ…еҗҚд№үдёәзӨҫдјҡиҙЎзҢ®еҠӣйҮҸгҖӮеҘҪжҜ”пјҢеҲӣе»әз”ҹжҖҒеҸӢеҘҪе…¬зӣҠзҘӯзҘҖйЎ№зӣ®пјҢи®ҝе®ўжҜҸе®ҢжҲҗдёҖж¬Ўдә‘зҘӯзҘҖпјҢе№іеҸ°дҫҝдјҡд»ҘдҪҝз”ЁиҖ…е’ҢйҖқиҖ…еҗҚд№үеңЁиҚ’жј еҢәеҹҹ移з§ҚдёҖжЈөж ‘иӢ—пјҢж—ўиЎЁйңІеҮәеҜ№йҖқиҖ…зҡ„жӮІжӮјпјҢдё”дёәзҺҜдҝқд»ҳеҮәеҝғеҠӣгҖӮ